星标“医工学人”,第一时间获取医工交叉领域新闻动态~

内窥镜是现代医学深入人体内部、探查病变的“眼睛”。从传统的白光内镜到窄带成像,这些技术使医生能够观察消化道、呼吸道等空腔器官的表面形态。然而,许多疾病,特别是早期癌症,其最初的迹象并非形态的改变,而是组织内部微血管的增生和血氧水平的异常。传统内镜对此往往“视而不见”,难以实现早期诊断。

光声内窥镜(Photoacoustic Endoscopy, PAE)技术为此而生。它巧妙地结合了光和声:用安全的纳秒激光脉冲照射组织,被血管中的血红蛋白吸收后产生微弱的超声波信号,通过探测这些信号,便能以极高的分辨率和对比度“看清”组织内部的血管网络及其功能状态。然而,要将这个强大的功能塞进一个能在狭窄、弯曲的人体腔道内灵活工作的微型探头,并实现快速、大范围的扫描,一直是该领域面临的巨大技术挑战。

近日,一篇发表于国际权威期刊《Photoacoustics》的开创性研究,为我们带来了令人振奋的解决方案。来自南方科技大学等机构的科研团队,成功开发了一款多视角光声内窥镜(Multi-PAE)。这个仅有胶囊大小的设备,如同一艘装备了先进雷达的微型潜艇,能够在人体内进行前所未有的多角度、多功能、高速的血管成像。

这项研究的革命性意义在于,它通过系统性的创新,同时解决了现有光声内窥镜在探头小型化、扫描灵活性、成像速度和图像质量等多个核心难题,并首次在多种活体模型乃至人体中展示了其强大的多场景适用性。

人体内部的腔道形态各异,有的是管状(如肠道),有的是囊状(如口腔),有的是不规则形状(如宫颈)。传统内窥镜探头往往只有一个固定的前视或侧视视角,难以适应所有场景。 该研究最大的亮点在于其模块化、可切换的多视角设计。研究团队将核心的光学扫描模块(一个微机电系统MEMS微振镜)集成在一个直径仅5.5毫米、长16毫米的“胶囊”主体中,并为其设计了三种可轻松替换的成像“镜头盖”:一个用于前向成像(0°),一个用于斜向成像(30°),一个用于侧向成像(90°)。这种设计极大地增强了内窥镜的灵活性和普适性,使其能够根据不同的诊断需求,轻松切换视角,对各种形态的组织表面进行最佳角度的成像。

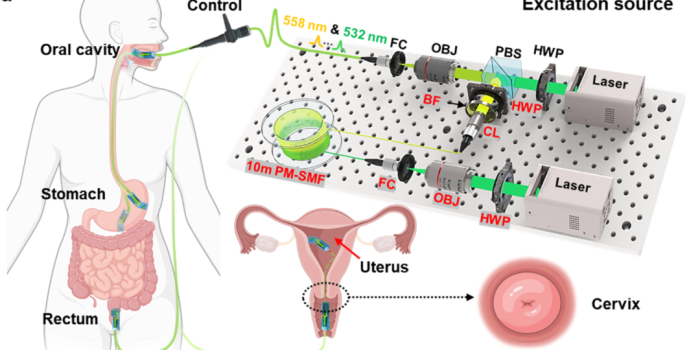

图1:Multi-PAE系统概念与多视角探头设计(改编自论文图1)

图片说明:该图全面展示了Multi-PAE系统的设计。a图描绘了其在消化道、生殖系统和口腔等多种场景的应用潜力。b-e图则详细展示了其核心的胶囊式探头,特别是通过更换前端反射镜(d, e)来实现前视、斜视和侧视等不同成像模式的巧妙设计。

要在动态的人体环境中获得清晰的图像,扫描速度至关重要。同时,扫描光斑的分布均匀性直接决定了图像质量和安全性。传统扫描方式往往在视场中心过度扫描,而在边缘扫描不足,容易造成图像伪影和中心区域的组织热损伤。 为此,研究团队提出了一种全新的**“复合双螺旋谐振扫描”(CDSRS)策略。该策略巧妙地结合了阿基米德螺线和费马螺线两种扫描轨迹,使得激光光斑能够在整个视场内进行近乎均匀的、高速的(每秒6帧三维图像)**扫描。这不仅显著提升了图像的清晰度和保真度,更重要的是,它避免了能量在中心区域的过度累积,大大提高了成像的安全性。

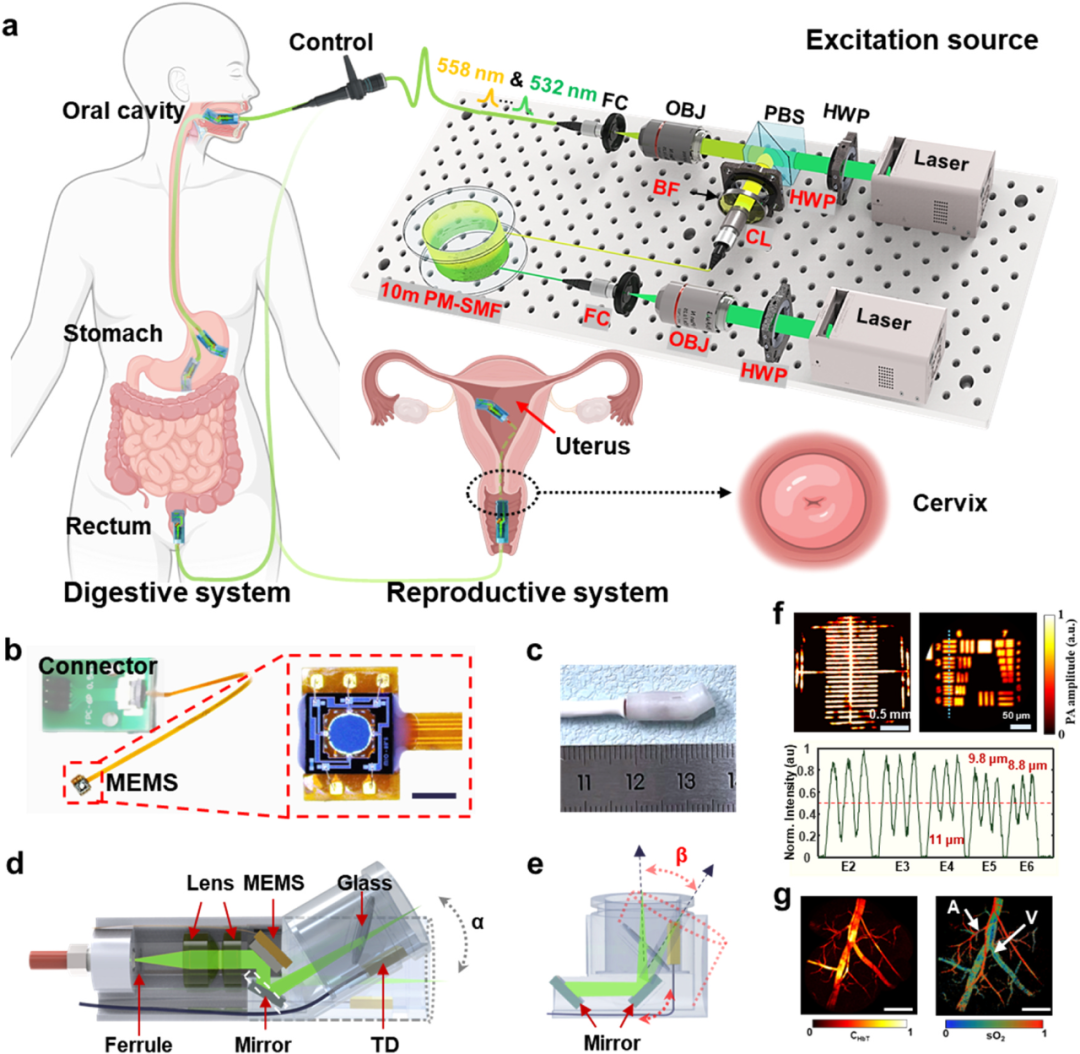

图2:复合双螺旋谐振扫描(CDSRS)策略及其优势(改编自论文图2)

图片说明:该图清晰地对比了不同扫描模式的优劣。a图的传统阿基米德螺线(AS)扫描在中心区域过于密集。而c图的复合双螺旋(A-FS)扫描模式,其扫描点分布则均匀得多。d图和e图的定量分析进一步证明,新策略将中心区域的能量累积降低了约50%,显著提升了安全性。

通过搭载双波长激光器,Multi-PAE不仅能“画”出精细的血管形态图,更能实时计算出血管内的血氧饱和度(sO₂)和总血红蛋白浓度(CtHb)。这一“功能成像”能力是其超越传统内镜的又一大利器,因为血氧水平的异常变化往往是炎症、缺血和早期肿瘤等病变的关键生理指标。

该研究最令人信服之处在于其全面而扎实的活体验证。研究团队在多个、与临床高度相关的场景中展示了Multi-PAE的强大能力:

-

大鼠直肠成像:实现了对直肠壁血管网络的360°全景高清成像,并成功监测了因麻醉引起的血氧动态变化。

-

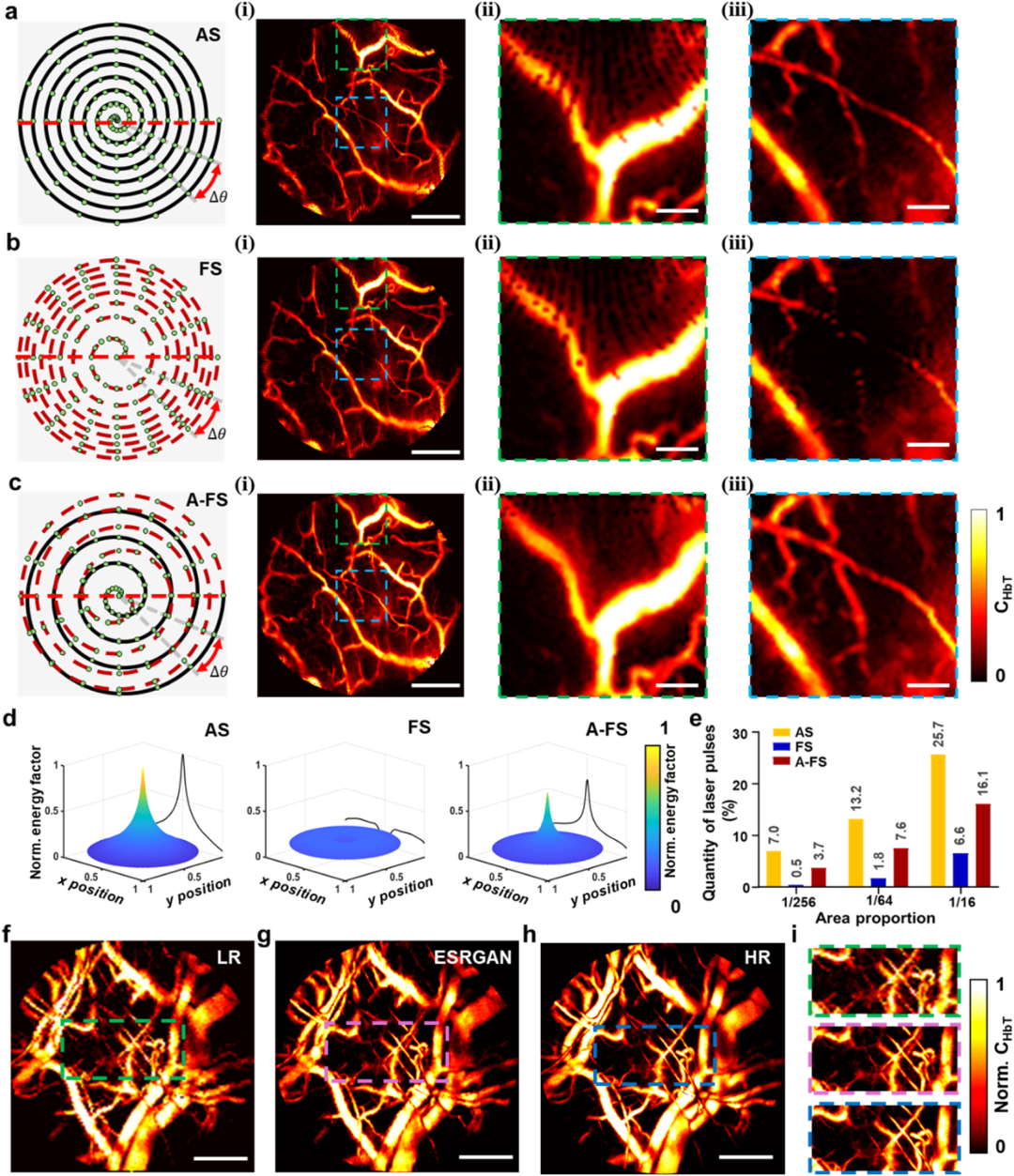

兔宫颈炎长期监测:在长达两周的时间里,持续追踪了由化学诱导的宫颈炎从发生到愈合的全过程。光声图像清晰地揭示了炎症早期血管的破坏、中期血管的增生以及后期血管的重塑过程,并伴随着血氧水平的相应变化。这为炎症性疾病的无创诊断和疗效评估提供了全新的可视化手段。

-

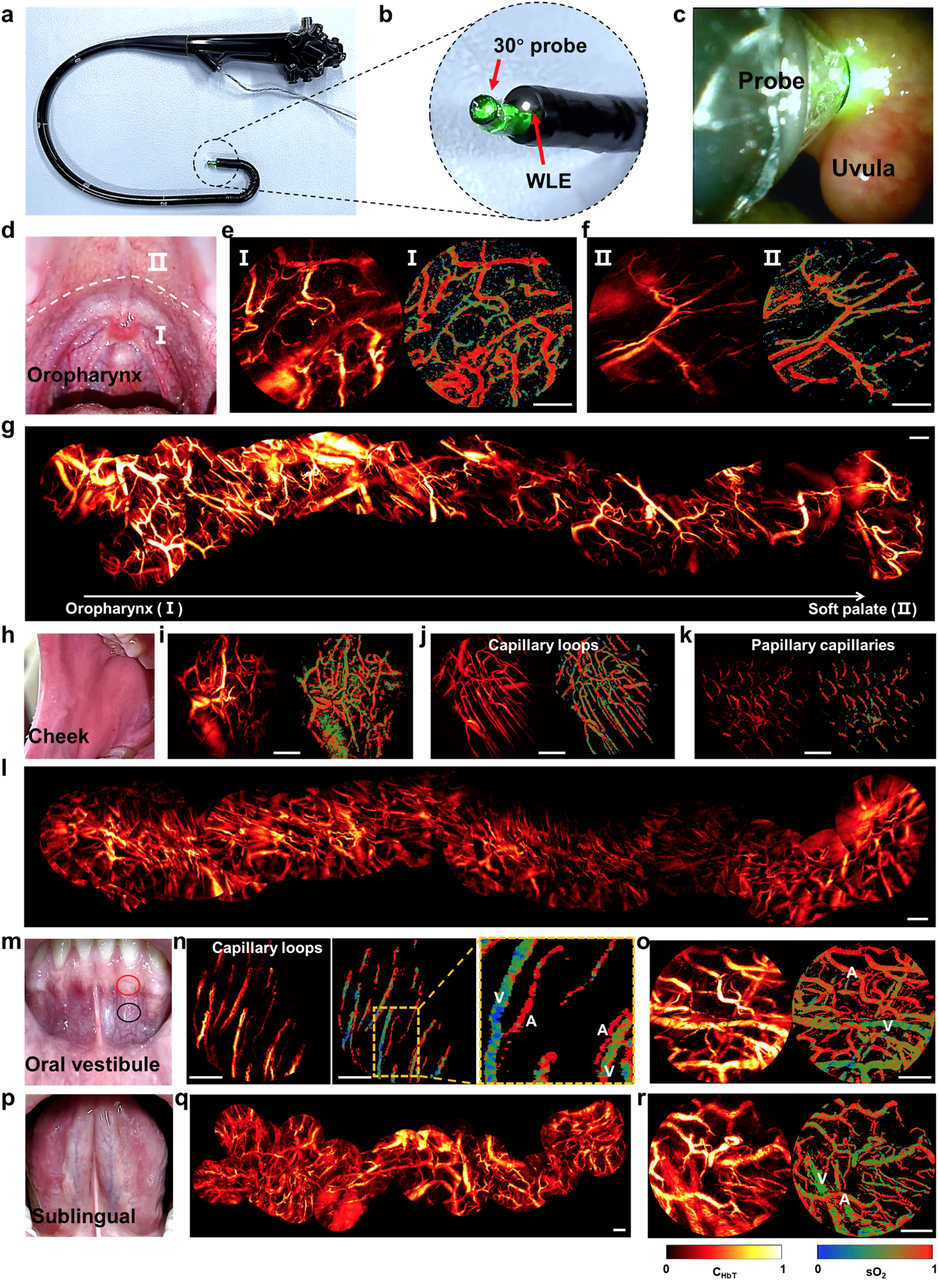

人体口腔成像:这是该技术迈向临床应用的关键一步。研究者将探头集成到一个手持设备中,在志愿者的口腔内进行了全面的扫查,成功获取了从嘴唇、牙龈、脸颊到咽喉等多个部位清晰的微血管网络及其功能图像。

图片说明:该图展示了Multi-PAE强大的临床前和临床应用潜力。左侧(改编自图4)为兔宫颈炎模型,清晰地展示了炎症过程中血管形态和血氧饱和度的动态演变。右侧(改编自图5)为人体口腔成像,展示了对颊黏膜、牙龈等部位微血管的超高分辨率成像能力。

这项技术的进步是系统性的:它不仅在探头形态上实现了前所未有的灵活性和普适性,更在成像性能(速度、均匀性、功能性)上树立了新的标杆。其在多种动物模型、特别是在人体上取得的成功,雄辩地证明了其巨大的临床转化潜力。可以预见,Multi-PAE技术未来有望在消化道早期癌症筛查、妇科炎症性疾病诊断、口腔疾病监测乃至重症监护和术中引导等多个领域发挥革命性的作用,让医生能够更早、更准、更深地洞察疾病的本质,为无数患者带来福音。

[1] Liang, X., Zhao, Y., Li, L., Sun, H., Qin, W., Li, T., Guo, H., Qi, W., & Xi, L. (2025). Multi-scenario photoacoustic endoscopy for in vivo functional imaging. Photoacoustics, 45, 100750.

https://doi.org/10.1016/j.pacs.2025.100750

END

编辑 | 张越青

排版 | 周宇茜

审核 | 医工学人理事会

扫码加入医工学人,进入综合及细分领域群聊,

参与线上线下交流活动

推荐阅读

医工简报 |用于烧伤康复中压力治疗的多功能柔性传感器;探索大型语言模型在科学方法中的作用;头颈癌精准肿瘤学的多模态数据集

点击关注医工学人

本篇文章来源于微信公众号: 医工学人