星标“医工学人”,第一时间获取医工交叉领域新闻动态~

华为最新发布的《智能世界2035》报告提出,到2035年,AI有望帮助人类预防超过80%的慢性病。这不仅是一个医疗预测,更是对未来健康体系运行逻辑的重塑。

医疗史是一部逐渐前移的历史。古代医学更多停留在“对症修复”,而现代医学通过影像、药物、手术把疾病控制在临床阶段,未来医学则是 前瞻性的干预 ——在疾病形成前,就将其概率降到最低。

慢性病尤其适合成为 AI 介入的突破口。它们有几个共同特征:

- 长期演变:糖尿病、高血压等往往在5–10年才发展为临床问题;

- 多因素耦合:饮食、运动、压力、遗传在相互作用;

- 可被量化:血压曲线、心率变异性(HRV)、睡眠结构、血糖波动,都能用传感器采集。

AI的价值就在于:能在这些微弱但长期积累的异常信号中找到规律。

报告中的80%并非空穴来风。世卫组织早已指出,大多数慢性病都与生活方式可控因素相关,比如不合理饮食、缺乏运动、长期压力与失眠、环境风险等。

AI之所以可能改变这一切,源于三大技术进展:

1.全时空数据采集

· 智能穿戴:连续监测心率、血糖、血氧、睡眠;

· 家庭传感:智能马桶、智能厨房、环境传感器;

· 基因与微生物组:一次性检测,长期风险画像。

2.跨模态预测建模

不同数据在过去是孤立的,如运动手环数据和临床血液检测无法关联。AI 能打通这些模态,形成一个“数字孪生人体”,从而模拟疾病发展路径。

3.个性化干预反馈闭环

AI不仅能告诉你“有风险”,还能基于你的饮食习惯、运动偏好、作息模式,生成一套可持续执行的干预方案。换句话说,AI 是第一个能把 “群体统计学” 转化为 “个体管理学” 的工具。

然而,科技的潜力与现实之间隔着三道坎:

1.数据质量与医疗级认证

消费级可穿戴产品的数据误差,无法直接用于医学决策。要实现“80%”,必须跨越从消费级到医疗级的门槛。

2.隐私与数据主权

慢病预防依赖长期、连续、全方位的数据。这会引出根本问题:这些数据属于谁?如何避免医疗被“算计”?

3.支付体系与医生角色

当医疗从“治疗”转向“预防”,医保支付和医院考核如何转型?医生的角色会不会被 AI 部分替代,转向“健康管理教练”?

这些问题解决之前,“80%”只能是技术潜力,而不是现实能力。

若这一趋势成真,将带来四个层面的冲击:

-

医疗体系:医院从“被动治病场所”转向“主动健康中心”;医生的主要任务从“开药方”转向“数据解读 + 行为干预”。

-

医药行业:药企不再只依赖“治疗性药物”,而要进入“预防性营养/干预”市场。

-

保险行业:健康险不再是被动赔付,而是通过AI管理用户行为,降低风险,提升利润率。

-

社会结构:当人均寿命延长、慢病负担下降,医疗成本占GDP的比例可能下降,释放巨大的社会资源。

试想2035年:你每天的饮食、运动、睡眠、压力状态,都由一个隐形AI管家实时监控;当系统预测到你5年后有40%的糖尿病风险时,它不会等到血糖异常才告诉你,而是当下给你推送:

· 本周减少夜宵;

· 下周跑步3次,每次30分钟;

· 并调整你的膳食营养配比。

你的医生,则通过AI平台实时查看这些干预执行情况,而不是等你出现症状才开药。这就是主动医疗的图景:健康不再是运气,而是一种可被管理的工程学问题。

华为提出“80%的慢性病可被AI预防”,本质上是在强调:医疗的未来,不是更多的药,更大的医院,而是更聪明的数据、更精细的干预、更主动的生活管理。

这不仅是医疗的未来,更是社会的未来。

谁能率先建立可信的数据采集体系、有效的AI模型、可落地的支付机制,谁就能在2035年之前,站在这场医疗革命的前沿。

[1] 《智能世界2035》报告,华为2025版医疗健康篇 END 撰文 | 刘瑄伦 排版 | 周宇茜 审核 | 医工学人理事会

扫码加入医工学人,进入综合及细分领域群聊,

参与线上线下交流活动

推荐阅读

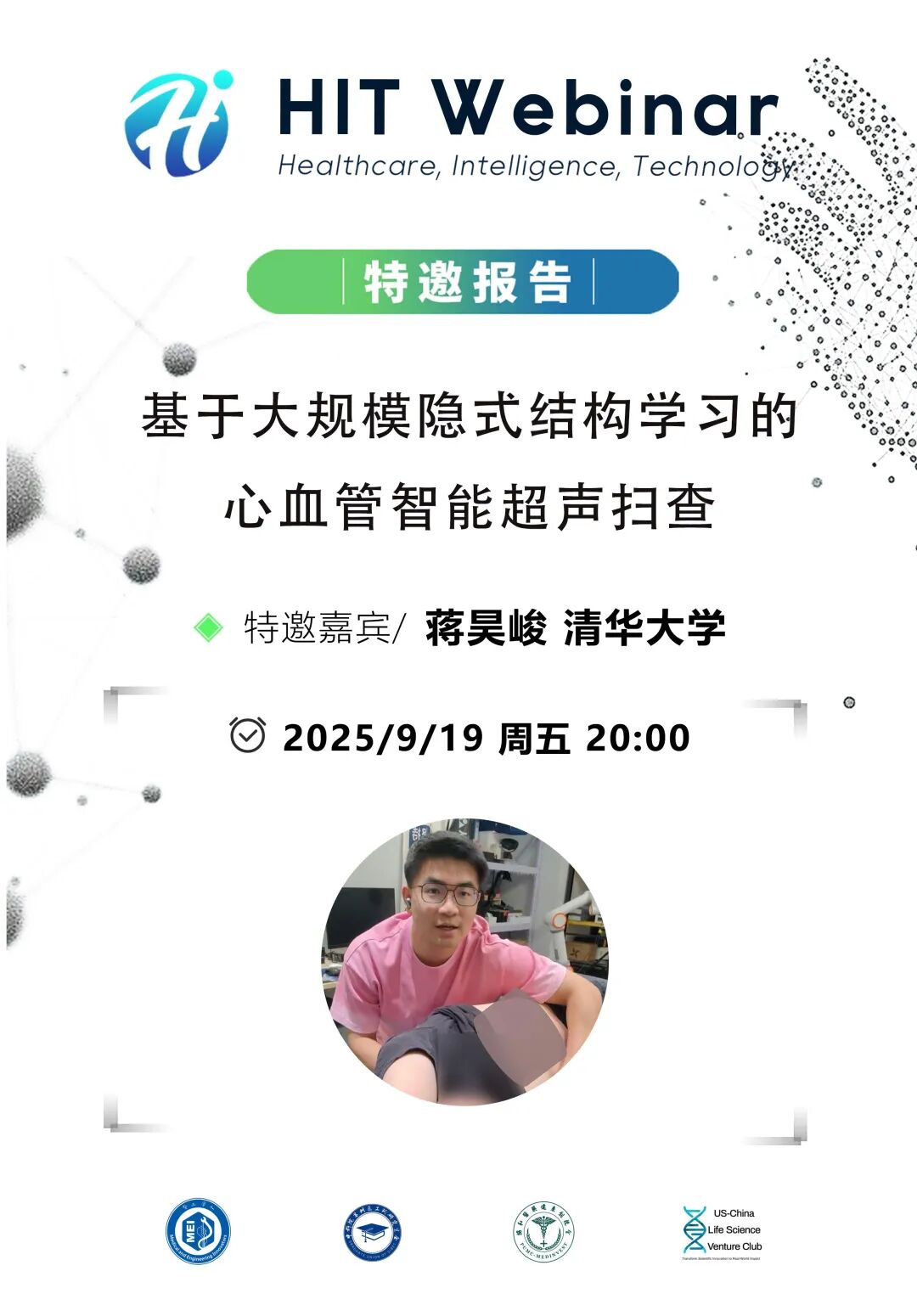

点击关注医工学人 最新直播

本篇文章来源于微信公众号: 医工学人