星标“医工学人”,第一时间获取医工交叉领域新闻动态~

对于数以亿计的糖尿病患者来说,控制血糖是一场永无休止的战斗。尽管连续血糖监测(CGM)技术已经极大地改善了患者的生活质量,但它只揭示了故事的一半。另一半,也是更核心的主角——胰岛素,其在体内的动态变化,至今仍是一个“黑箱”。由于每个人的新陈代谢、活动水平甚至昼夜节律都不同,胰岛素的吸收和清除率千差万别,导致即便是最先进的“人工胰腺”系统,也常常因无法精确掌握胰岛素水平而导致剂量错误。

现在,来自美国西北大学和多伦多大学的顶尖科学家们,带来了一项可能终结这种“估算”时代的颠覆性技术。他们开发出一种集成了电化学传感器的微针贴片,能够像雷达一样,首次实现对皮下组织间液(ISF)中胰岛素水平的连续、实时追踪。这项于2025年8月发表于《自然·生物医学工程》的研究,其核心是一种能够保护精密生物传感器的“两性离子水凝胶”,它让娇贵的抗体探针足以耐受制造和灭菌过程中的严苛考验,从而真正迈向了临床应用。

这项技术的精妙之处,在于它将复杂的生物传感实验室,浓缩在了一片小小的、柔软的贴片上。

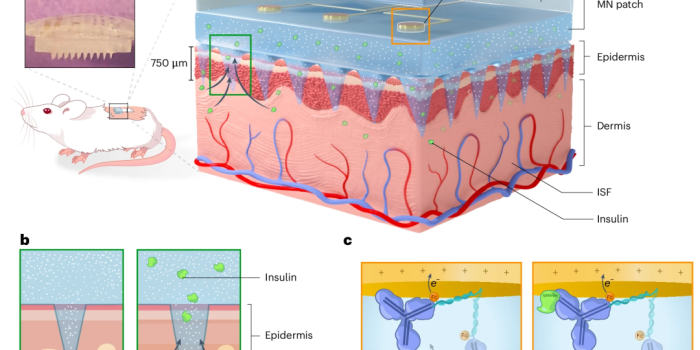

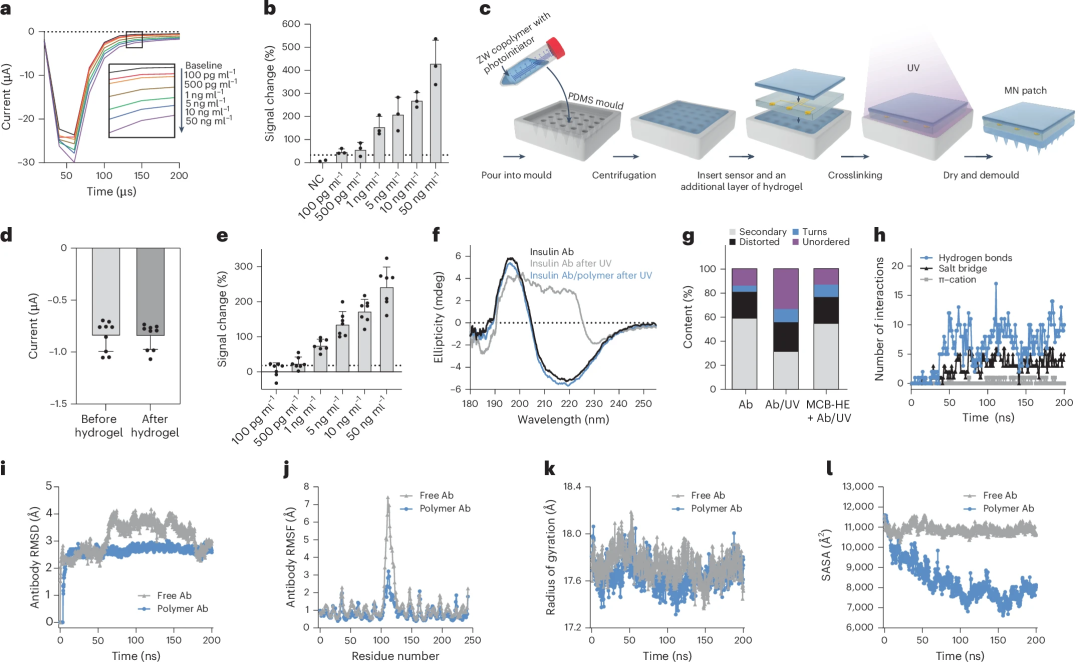

图1:智能微针贴片系统概览。贴片由一个集成了电化学芯片的两性离子水凝胶微针阵列构成。当贴片应用于皮肤时,微针穿透表皮,其独特的“盐溶”效应使其在组织间液中迅速膨胀,从而让内部的传感器能够持续监测胰岛素分子。

它的工作原理可以分为两个层面:

1)微针与水凝胶:温柔的采样员

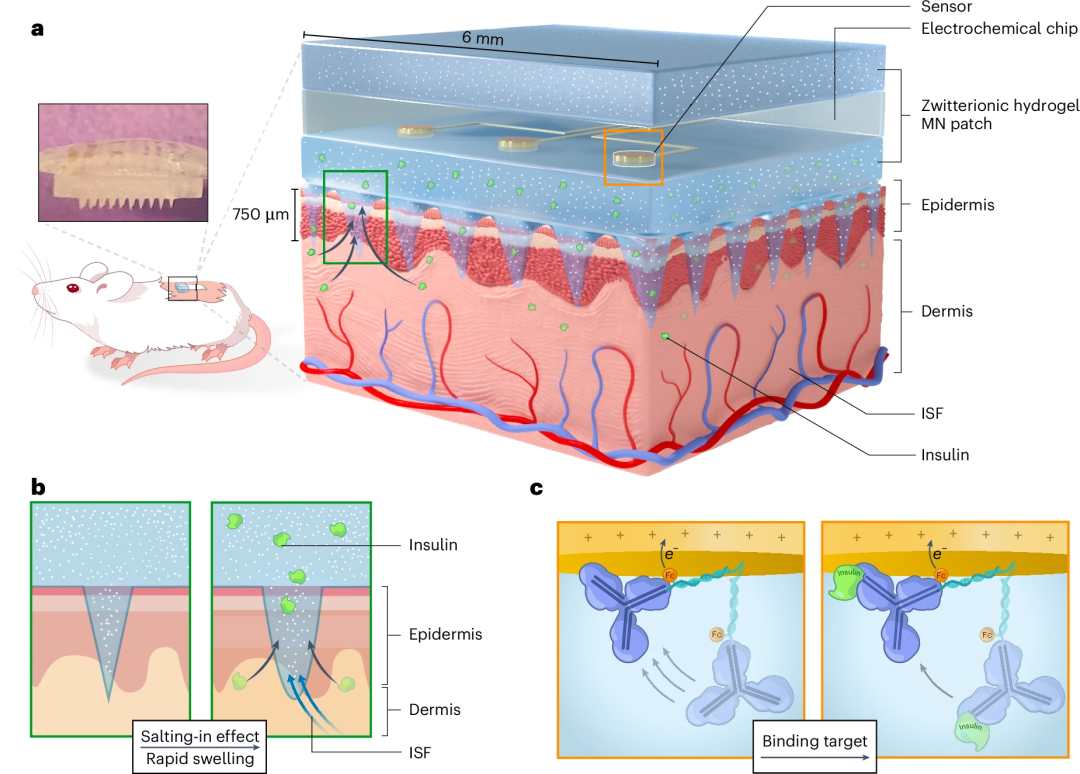

研究团队没有使用传统的、可能损伤传感器的空心或表面涂层微针,而是将传感器直接“包埋”在水凝胶基质中。这种水凝胶由一种名为“羧基甜菜碱”(Carboxybetaine, CB)的两性离子聚合物构成。两性离子材料的一大特性是“抗生物污染”,即不易被人体内的蛋白质等物质附着。更神奇的是,它具有“盐溶效应”(Salting-in effect),在遇到含有盐分的组织间液时,会像一块超级海绵一样迅速吸水膨胀,从而将周围的胰岛素分子“请”进凝胶内部,与传感器接触。

2)传感器:一个“分子钟摆”

为了检测皮克级(万亿分之一克)浓度的胰岛素,团队采用了一种名为“分子钟摆”(Molecular Pendulum)的超灵敏电化学传感技术。可以将其想象成一个固定在电极上的、末端绑着胰岛素抗体和“信号小球”(二茂铁氧化还原报告分子)的微型DNA摆锤。

图2:“分子钟摆”传感机制。在没有胰岛素的情况下(左),施加电场时,DNA探针能较快地“倒向”电极表面,产生电信号。当胰岛素(目标分子)与抗体结合后(右),整个复合体的流体动力学半径增大,如同摆锤变重,其“倒向”电极的速度变慢,从而导致电信号发生可被精确测量的延迟。

当施加电场时,这个“钟摆”会倒向电极表面,产生信号。一旦胰岛素分子被抗体捕获,整个“钟摆”的重量和阻力都会增加,导致其倒向电极的速度变慢,信号的衰减曲线也随之改变。通过精确测量这种变化,就可以反推出胰岛素的实时浓度。

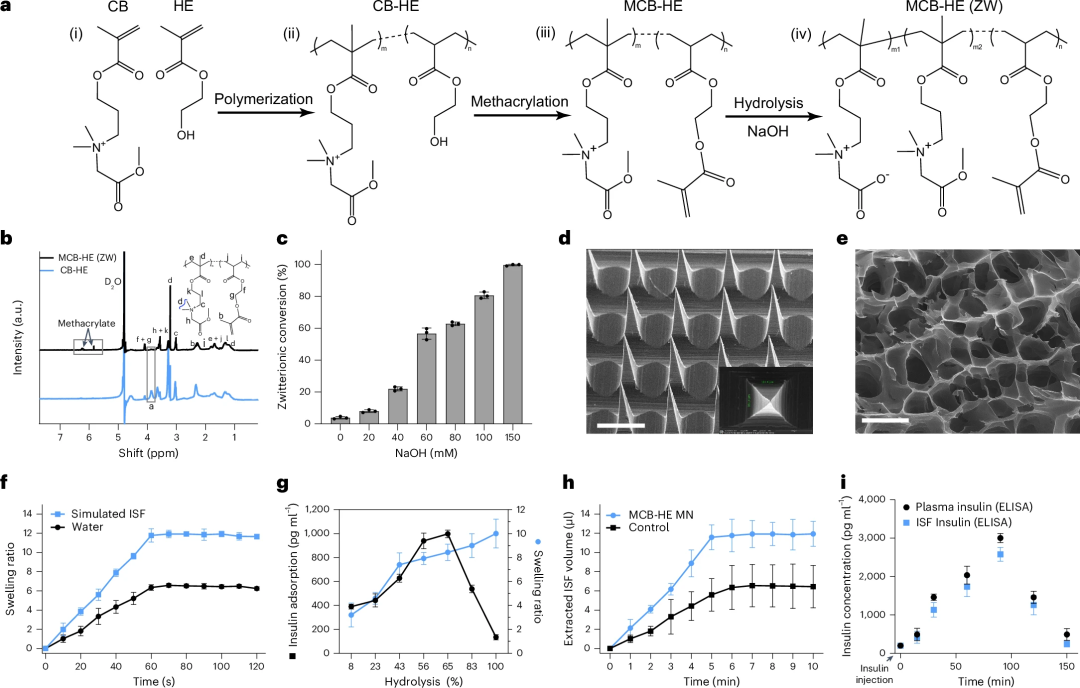

将抗体这种娇贵的生物大分子用于可穿戴设备,最大的挑战之一就是如何保护它。在贴片的制造过程中,紫外光固化和医疗器械必需的伽马射线辐照灭菌,都足以让抗体变性失效。

这正是该研究的“点睛之笔”。团队发现,他们所设计的两性离子水凝胶,不仅仅是采样介质,更是一个“分子盾牌”。分子动力学模拟和实验数据证实,水凝胶分子与抗体之间形成了大量的氢键和盐桥,像一个保护性的水合层一样将抗体紧紧包裹。

图3:水凝胶的保护作用。圆二色光谱分析显示,自由的胰岛素抗体(Insulin Ab)在经过紫外/伽马射线处理后(Ab after UV),其二级结构(图中曲线形态)发生严重破坏。而被包裹在MCB-HE水凝胶中再进行同样处理的抗体(Ab/polymer after UV),其结构几乎完好无损。这证明了水凝胶强大的保护能力。

实验结果令人振奋:被包裹在水凝胶中的抗体,在经历了紫外光和足以达到FDA灭菌标准的伽马射线双重打击后,其二级结构完整性依然保持在98%以上。而未经保护的抗体,其结构完整性则暴跌至约30%。这一突破扫清了抗体传感器商业化和临床应用道路上一个最关键的障碍。

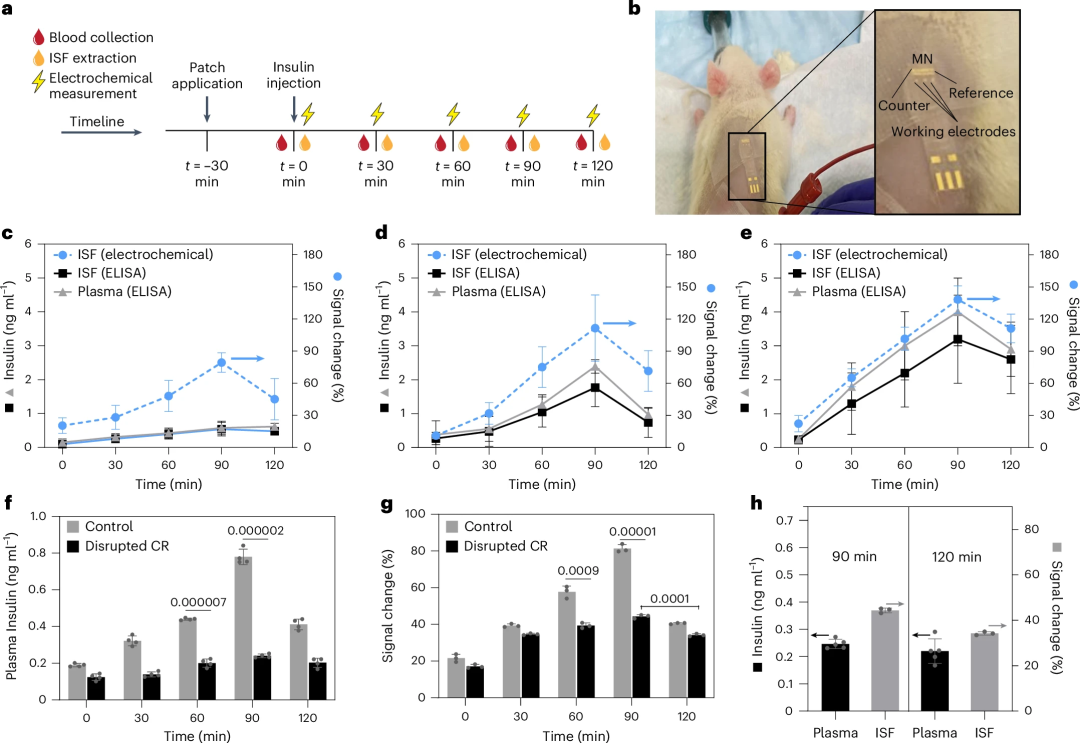

在1型糖尿病大鼠模型上,这款智能贴片展现了其强大的实战能力。它不仅能连续120分钟稳定监测皮下胰岛素水平,且读数与传统的ELISA金标准方法高度吻合。

图4:大鼠体内的实时胰岛素监测。在给糖尿病大鼠注射不同剂量(1、2、3个单位)的胰岛素后,微针贴片的电化学信号变化(黑色曲线)与通过传统ELISA方法测得的组织间液(ISF)和血浆(Plasma)中的胰岛素浓度变化趋势高度一致,证明了其在体监测的准确性。

更进一步,研究团队利用这一工具,进行了一项极具启发性的实验:他们通过打乱大鼠的昼夜节律(24小时持续光照)来模拟熬夜、倒班等现代生活方式。结果发现,昼夜节律紊乱的大鼠,不仅对胰岛素的吸收效率显著降低(导致降糖效果变差),其组织间液和血液中的胰岛素分布比例也发生了巨大改变。

这一发现意义重大。它首次通过连续监测数据,直观地证明了生活方式对胰岛素药代动力学的深刻影响,并强调了仅凭血糖或血浆胰岛素的单点测量,可能无法做出最精准的治疗决策。

这项工作的问世,不仅仅是又一款新颖的生物传感器,它更像是一个“平台级”的技术突破,为个性化医疗和慢性病管理带来了三大核心启示:

1)从“监测血糖”到“管理胰岛素”的范式转变:

现有的糖尿病管理工具都围绕着“果”(血糖)进行被动调节。而连续胰岛素监测技术,则让我们第一次有机会直接观察“因”(胰岛素),从而实现真正意义上的前瞻性、个性化闭环给药。这对于开发更智能、更安全的“人工胰腺”系统至关重要。

2)“活性材料”为生物电子学赋能:

该研究最核心的贡献,是展示了先进材料(两性离子水凝胶)如何解决生物电子学(抗体传感器)在实际应用中的核心痛点(稳定性与灭菌)。这种“材料保护传感器”的设计思路,远不止应用于胰岛素。理论上,只要更换分子钟摆上的抗体,这一平台就可以被用于连续监测体内的任何蛋白质生物标志物,如炎症因子、心肌损伤标志物、肿瘤标志物等,应用前景极为广阔。

3)揭示了“实验室”与“真实世界”的差距:

通过昼夜节律实验,该研究生动地展示了连续监测数据的力量。它告诉我们,人体是一个复杂的动态系统,在真实世界中,药物的效用远比实验室条件下多变。能够捕捉这些动态变化的工具,是实现精准医疗不可或缺的一环。

当然,从大鼠到人类,从120分钟到数天甚至数周的连续监测,这项技术仍有很长的路要走。人体临床试验、长期佩戴的生物相容性、以及如何将成本控制在可接受的范围内,都是未来需要攻克的难关。

GhavamiNejad, A., Flynn, C.D., Geraili, A. et al. Continuous insulin monitoring using an antibody-protecting zwitterionic microneedle patch. Nat. Biomed. Eng (2025). https://doi.org/10.1038/s41551-025-01477-7

END

撰文 | 刘帅

编辑 | 吴苡齐

审核 | 医工学人理事会

扫码加入医工学人,进入综合及细分领域群聊,

参与线上线下交流活动

推荐阅读

点击关注医工学人

最新直播

本篇文章来源于微信公众号: 医工学人