星标“医工学人”,第一时间获取医工交叉领域新闻动态~

骨折是临床上最常见的损伤之一。骨折后的愈合过程是一个漫长而复杂的生物学过程,如何安全、便捷、连续地监测愈合情况,对于指导康复、及时发现问题至关重要。然而,传统的监测手段,如X光(DR)和计算机断层扫描(CT),虽然能提供清晰的骨骼图像,但其电离辐射限制了其频繁使用,尤其不适用于孕妇、儿童等敏感人群。而MRI、超声等技术又各有局限。因此,开发一种无辐射、便携、可连续监测的骨骼成像技术,是临床医学的迫切需求。

近日,一篇发表于国际知名期刊《ACS Sensors》的研究,为我们带来了令人振奋的突破。来自东南大学、南京医科大学第一附属医院等机构的科研团队,成功开发了一种可穿戴的电阻抗断层成像(EIT)臂带。这个看似简单的臂带,却能像一台微型的“CT机”一样,无创、无辐射地“透视”手臂内部骨骼的状况,为骨折愈合的动态监测开辟了全新的道路。

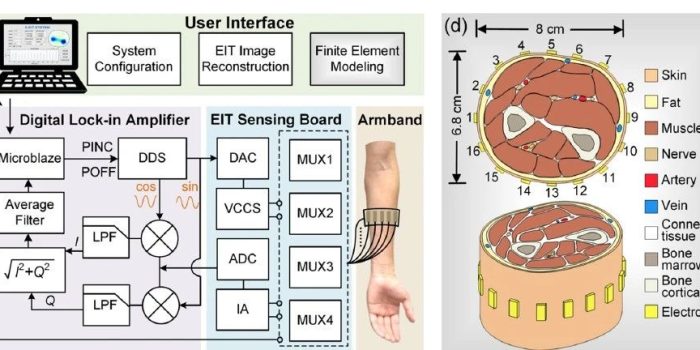

这项研究的革命性意义在于,它成功地将复杂的EIT成像系统集成到一个便携、可穿戴的设备中,并通过精巧的算法设计和多层次的实验验证,证明了其在临床应用中的可行性和巨大潜力。 电阻抗断层成像(EIT)是一种通过测量物体表面的电学信号来重建其内部电导率分布的成像技术。不同的人体组织(如骨骼、肌肉、脂肪)具有不同的电导率。该研究的核心思想就是:通过一个环绕手臂的电极臂带,向手臂施加微弱、安全的激励电流,并测量由此在皮肤表面产生的电压分布。通过分析这些电压数据,就可以反演出手臂横截面内部的电导率图像,从而清晰地分辨出低电导率的骨骼和高电导率的肌肉等组织。 骨折愈合过程中,骨痂的形成和矿化会显著改变骨折区域的电导率。因此,通过连续监测EIT图像的变化,医生就能直观地了解骨折的愈合进程。 图1 可穿戴EIT臂带系统的工作原理与流程(改编自论文图1)

图片说明:该图全面展示了EIT臂带系统。a图为系统整体架构,包括16通道电极臂带、信号传感板和用户界面。b图生动地揭示了其工作原理:施加的电流(绿色流线)在不同电导率的组织中形成特定的电场分布(彩色背景),通过测量边界电压,利用逆问题求解算法,最终重建出内部的电导率图像(右侧),从而分辨出骨骼。c图则展示了硬件和软件协同工作的完整流程。

为了将理论变为可靠的设备,研究团队进行了系统性的优化和创新。 有限元建模优化: 在实际制作设备前,团队首先利用COMSOL软件建立了精细的人体前臂三维有限元模型。通过仿真,他们系统地比较了不同电极数量(8、16、32个)和不同激励-测量模式(“相邻模式”、“对向模式”等)对成像质量的影响,最终确定了“16电极相邻模式”作为最优方案,在硬件复杂度和成像质量之间取得了最佳平衡。 差分成像算法: 为了更清晰地凸显骨骼,研究团队采用了“差分成像”技术。他们首先通过仿真计算出一个不包含骨骼的“虚拟手臂”的参考电压数据,然后用实际测量的电压数据与之相减。这样,肌肉、脂肪等背景组织的信号就被有效“抵消”,使得低电导率的骨骼区域在重建图像中以高对比度的方式凸显出来。

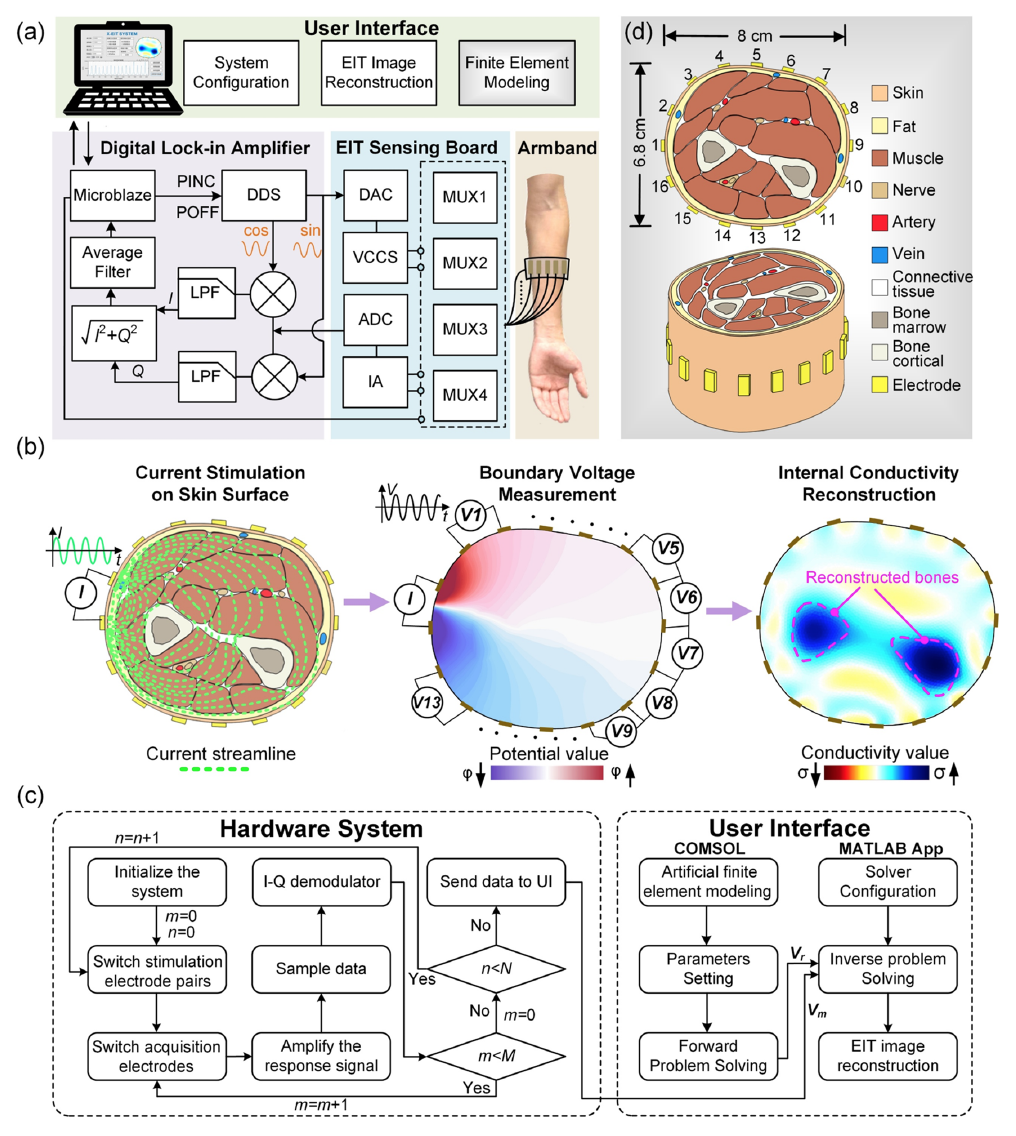

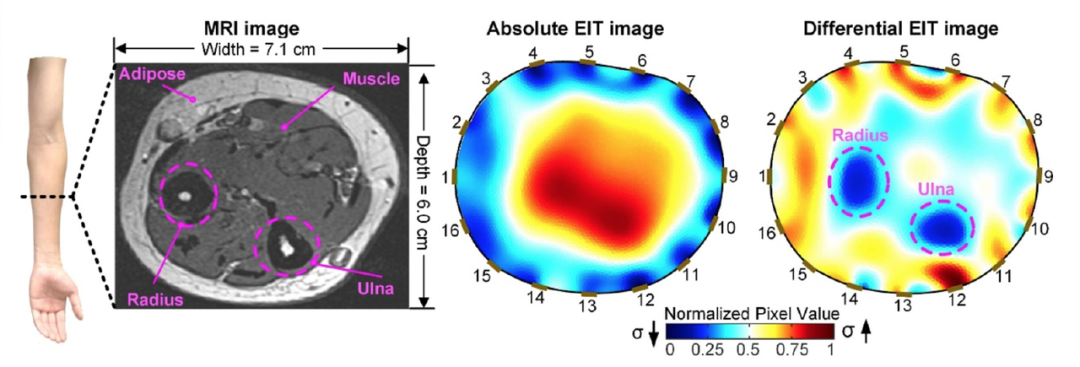

该研究通过一系列由浅入深的实验,雄辩地证明了该技术的可行性。 体外模型(Phantom)实验:团队3D打印了与真实尺骨和桡骨形态一致的模型,并模拟了骨折的三个阶段:“骨折期”(有裂缝)、“恢复期”(裂缝部分愈合)和“愈合期”(完全愈合)。EIT臂带成功地重建了这三个阶段的图像,并清晰地显示出随着愈合,骨折区域的电导率逐渐降低,与生理过程完全吻合。 人体实验:在志愿者手臂上进行的测试中,EIT臂带重建出的尺骨和桡骨图像,其位置和大小与该志愿者的MRI图像高度一致,证明了其在真实人体上的成像能力。 离体动物组织实验:为了模拟更复杂的临床场景(如钢钉内固定),团队在一个离体的猪蹄上进行了实验。EIT臂带不仅成功地显示了正常的掌骨,还能清晰地识别出手术造成的骨缺损、植入的高电导率钢钉、以及用骨碎片回填缺损后的愈合过程。 图2 EIT臂带在人体前臂的成像结果与MRI对比(改编自论文图5) 图片说明:该图是本研究在人体应用上的直接证据。左侧为志愿者的前臂及其MRI横截面图像,清晰显示了尺骨和桡骨的解剖结构。中间为绝对EIT图像,只能大致分辨内外组织。而右侧的差分EIT图像,则成功地将尺骨和桡骨(蓝色低电导率区域)清晰地重建出来,其位置和轮廓与MRI高度吻合。 图3 EIT臂带在离体猪蹄上模拟骨折愈合过程的监测(改编自论文图6) 图片说明:该图展示了EIT技术应对复杂临床场景的潜力。a图为实验过程,模拟了正常、骨缺损、钢钉植入、骨碎片回填等阶段。c图的EIT重建图像清晰地反映了每个阶段的变化:正常时骨骼为蓝色低电导率区;产生缺损后蓝色区域减小;植入钢钉后,高电导率的钢钉显示为亮红色区域;随着骨碎片回填,蓝色区域逐渐恢复。

这项研究,是可穿戴医学成像领域的一项重大进步。它成功地将一种安全、无辐射的成像技术,从大型医疗设备中“解放”出来,浓缩到一个简单、便携的臂带之中。 这项技术的进步是具有高度临床转化价值的:它不仅为骨折患者提供了一种安全(无辐射)、便捷(可居家使用)、经济(成本远低于CT/MRI)的长期监测手段,更重要的是,它能够提供连续的、动态的愈合信息,这是传统“拍片子”式的静态检查无法比拟的。虽然目前在空间分辨率上还无法与CT等金标准媲美,但其在动态监测方面的独特优势,使其有望成为未来骨科康复、远程医疗和个性化治疗中不可或-缺的有力工具。这项工作为我们描绘了未来健康监测的蓝图:专业的医学成像技术将不再局限于医院,而是以可穿戴的形式,走进千家万户,为我们的健康保驾护航。

[1] Xu, S., Huang, X., Zhou, Z., Fan, J., Dong, L., Chen, Y., Yi, Z., Hong, H., Sheng, H., Lu, X., Gao, Y., Wang, Z., & Zhu, Z. (2025). Wearable Electrical-impedance-tomography Armband for Noninvasive and Continuous Bone Monitoring. ACS Sensors. https://doi.org/10.1021/acssensors.5c00710

END 撰文 | 张越青 编辑 | 员蓉 审核 | 医工学人理事会 扫码加入医工学人,进入综合及细分领域群聊,参与线上线下交流活动

推荐阅读

点击关注医工学人

本篇文章来源于微信公众号: 医工学人