星标“医工学人”,第一时间获取医工交叉领域新闻动态~

可穿戴传感器正在彻底改变我们监测健康的方式,从心率手环到连续血糖仪,它们为个性化医疗带来了前所未有的机遇。然而,当前的设备普遍面临两大瓶颈:一是“硬”与“软”的矛盾,即刚性的硅基芯片、电池等元件与柔软的人体皮肤之间存在着天然的机械不匹配,影响了佩戴舒适度和信号质量;二是“端”与“云”的依赖,即传感器采集的大量数据需要传输到手机或云端进行处理,这不仅消耗大量电力,还带来了数据隐私和安全的风险。 近日,一篇发表于国际顶尖期刊《Nature Communications》的开创性研究,为我们展示了解决这些难题的完美方案。来自加州理工学院、韩国成均馆大学和延世大学等机构的科研团队,成功开发了一种全印刷、无芯片的可穿戴神经形态系统。这项技术如同为“智能皮肤”装上了一个本地的、低功耗的“大脑”,使其能够独立完成从多维数据采集到复杂分析决策的全过程。

这项研究的革命性意义在于其全新的系统架构——通过模拟人脑的神经形态计算方式,实现了传感与计算的深度融合,并利用先进的印刷技术将整个系统制造在柔性基底上,实现了真正意义上的“无芯片”智能穿戴。

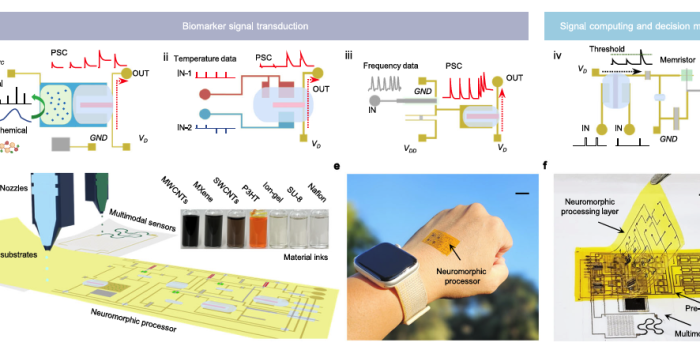

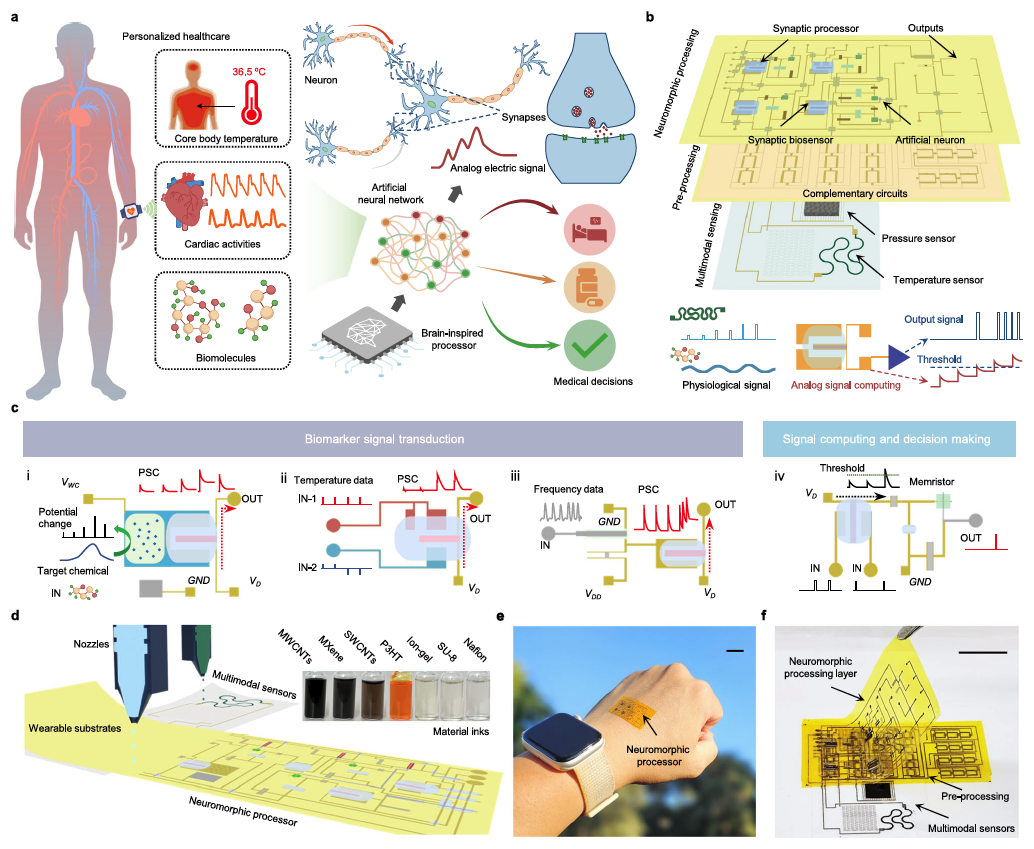

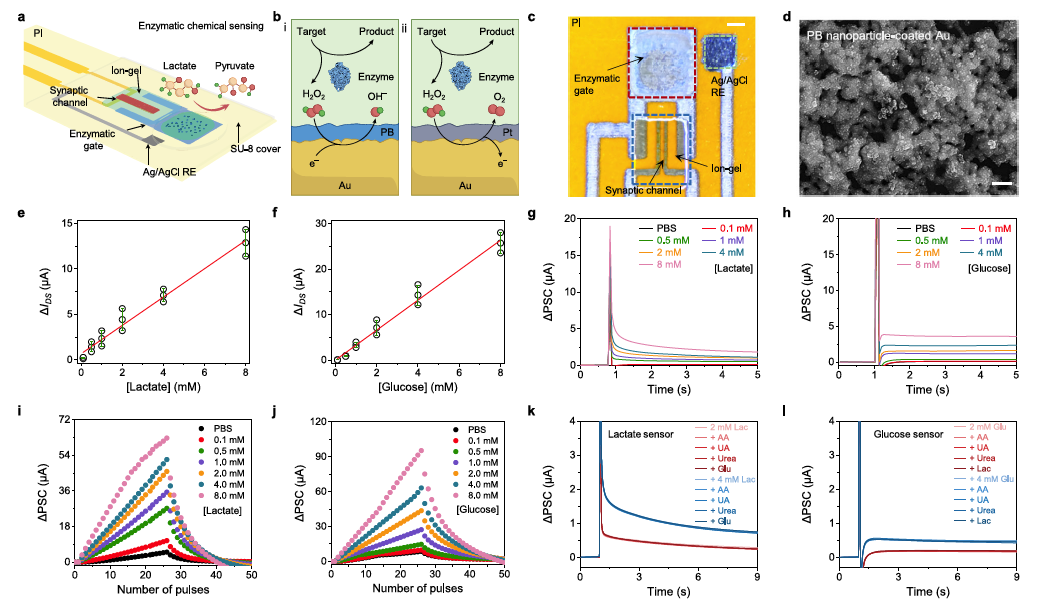

1)从“传感-传输-计算”到“感算一体” 传统穿戴设备遵循“传感器采集数据 -> 芯片处理 -> 无线传输”的线性流程。而这项研究借鉴了人脑的工作原理,构建了一个全新的层次化架构: 多模态传感层:通过印刷技术制造出能够同时监测多种生理和生化指标的传感器阵列,包括核心体温、心率、乳酸和葡萄糖等。 神经形态处理层:这是该系统的“大脑”。研究者利用印刷技术制造出**人工突触(artificial synapses)和人工神经元节点(synaptic nodes)**阵列。这里的关键突破在于,传感器本身就是计算单元的一部分。例如,生化传感器(如乳酸传感器)接收到化学信号后,直接将其转化为模拟的“突触电流”,实现了信号的原位模拟处理,大大简化了后续电路。 图1:全印刷无芯片可穿戴神经形态系统(CSPINS)的概念与架构(改编自论文图1) 图片说明:该图全面展示了本研究的设计理念。a图描绘了系统如何模拟生物神经网络,对心率、体温、生化分子等多模态信号进行处理并做出医疗决策。b图和c图则清晰地展示了其分层架构:底层是多模态传感,中间是信号预处理,顶层则是进行高级计算的神经形态处理层。d-f图展示了通过喷墨打印技术制造出的柔性、可佩戴的完整系统。 2)“无芯片”的实现:全印刷电子技术 该系统的所有核心组件,包括人工突触、忆阻器、电阻、电容等,全部通过喷墨打印技术,利用定制的功能性纳米材料墨水(如碳纳米管、MXene、导电聚合物等)制造在柔性基底上。这种“增材制造”的方式彻底摆脱了对传统、刚性、昂贵的硅基芯片的依赖,使得整个系统可以像一张贴纸一样轻薄、柔软、可与皮肤共形,同时极大地降低了制造成本,为大规模普及奠定了基础。 3)模拟大脑的计算方式:低功耗与高效率 通过模拟大脑神经元和突触的信息处理方式,该系统实现了高效的模拟计算。 突触传感器:生化传感器直接将检测到的分子浓度转化为突触电流的强度,实现了模拟信号的转换和放大。 神经元节点:多个突触的信号汇集到人工神经元节点,该节点基于一个印刷的忆阻器实现“阈值触发”功能——只有当输入的信号总和超过一个预设阈值时,节点才会“激活”并输出信号。 这种事件驱动的模拟计算方式,功耗远低于传统数字电路的持续运算,使得整个系统极其节能。 图2:用于生化传感的人工突触的设计与表征(改编自论文图2) 图片说明:该图详细展示了作为系统核心的突触传感器。a图和b图揭示了其工作原理:酶催化反应产生的化学信号,会改变突触门极的电势,从而直接调制沟道电流,产生模拟的突触后电流(PSC)。e-l图展示了乳酸和葡萄糖突触传感器对不同浓度靶标的线性、灵敏且高度选择性的响应。 4)临床应用的成功验证:实时脓毒症诊断 为了证明该系统的实际应用价值,研究团队将其用于一个极具挑战性的临床场景——脓毒症(Sepsis)的早期诊断。脓毒症的诊断依赖于对心率、体温和乳酸水平等多个指标的综合判断。研究者将脓毒症的临床诊断逻辑“编程”到这个硬件神经网络中,通过设置不同神经元节点的触发阈值来实现。 在对10名健康人和不同阶段脓毒症患者的临床数据进行模拟测试时,这个无芯片的可穿戴系统成功地对不同健康状况做出了准确的分类和判断,验证了其作为一种即时、低成本、床旁诊断工具的巨大潜力。 图3:可穿戴神经形态系统用于脓毒症诊断(改编自论文图6) 图片说明:该图是本研究应用价值的集中体现。b-d图展示了用于测试的临床数据。e图展示了如何将脓毒症的诊断流程图(上)转化为一个由突触和神经元节点构成的硬件神经网络电路(下)。f图和g图的结果显示,当输入不同病例的数据时,系统能够激活相应的输出节点(如“SIRS”、“Sepsis”、“Shock”),从而做出准确的诊断,实现了在硬件层面的“逻辑推理”。

这项研究是可穿戴技术领域从“数字化”迈向“神经形态化”的一次里程碑式的飞跃。它通过一种全新的“感算一体”和“全印刷”的颠覆性策略,成功地在柔性材料上构建了一个能够独立思考和决策的“皮肤上的大脑”。 这项技术的进步是系统性的:它不仅在形态上解决了穿戴设备与人体的机械失配问题,更在计算架构上解决了传统设备的功耗和数据安全瓶颈。它为开发下一代真正意义上的“智能”可穿戴设备指明了方向——未来的健康监测设备将不再是简单的数据采集器,而是能够自主运行复杂诊断算法、提供实时健康洞察的个性化健康伴侣。这一突破将极大地推动精准医疗、慢病管理和远程监护的发展,潜力无限。

Choi, Y., Jin, P., Lee, S., Song, Y., Tay, R. Y., Kim, G., Yoo, J., Han, H., Yeom, J., Cho, J. H., Kim, D.-H., & Gao, W. (2025). All-printed chip-less wearable neuromorphic system for multimodal physicochemical health monitoring. Nature Communications, 16(1), 5689. https://doi.org/10.1038/s41467-025-60854-7 END 撰文 | 张越青 编辑 | 吴苡齐 审核 | 医工学人理事会 扫码加入医工学人,进入综合及细分领域群聊, 参与线上线下交流活动

推荐阅读

点击关注医工学人 最新直播

本篇文章来源于微信公众号: 医工学人