星标“医工学人”,第一时间获取医工交叉领域新闻动态~

生物传感器,作为能够将生物事件转化为可量化信号的分析设备,早已深入到医疗健康、环境监测、食品安全等各个领域。从最初的葡萄糖检测仪到如今的即时检测(POCT)设备,生物传感技术不断进步。然而,传统生物传感器在处理复杂生物样本、应对环境干扰、解析微弱信号以及实现多目标同时检测等方面,常常面临灵敏度、特异性和稳定性的瓶颈。

与此同时,人工智能(AI),特别是机器学习(ML)和深度学习(DL),正以前所未有的力量重塑着科学研究和技术应用的范式。当这股强大的“智能”浪潮与灵敏的“传感”技术相遇,一场深刻的革命便拉开了序幕。近日,一篇发表于顶尖期刊《Advanced Materials》的重磅综述,系统地回顾并展望了AI如何为生物传感器技术赋能,描绘了一幅从过去到未来的宏伟画卷。

这篇综述的核心贡献在于,它不仅追溯了AI与生物传感器两条技术线索的平行发展与交汇融合,更系统地阐述了这种融合如何在机理、材料、应用等多个层面催生了颠覆性的进步。

01

历史视角的宏大叙事:从并行到融合

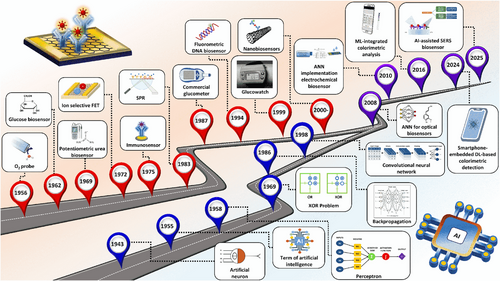

文章开篇便以一张精彩的时间轴,将生物传感技术(从1956年的氧探针到商业血糖仪,再到纳米生物传感器)和人工智能(从1943年的人工神经元概念到感知机,再到如今的深度神经网络)的发展历程并置呈现。这张图清晰地揭示了,在21世纪初,这两条原本并行的技术路线开始深度融合,标志着“智能生物传感”新时代的到来。

图1 生物传感器与人工智能的发展及交叉时间轴(改编自论文图1)

图片说明:该图以时间为线索,上半部分展示了生物传感器的关键里程碑,下半部分展示了人工智能的标志性事件。中间的交汇路径凸显了自2000年以来,两者如何相互渗透,共同推动了如“ANN赋能的电化学生物传感器”、“基于深度学习的比色检测”等关键技术的诞生。

02

AI成为生物传感器的“智慧大脑”

传统生物传感器产生的数据往往需要人工判读或简单的算法处理,难以应对复杂、微弱或充满噪声的信号。AI的融入,彻底改变了这一现状。

-

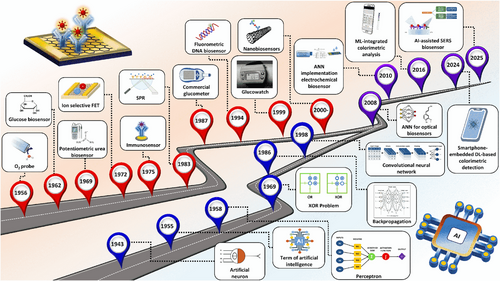

数据处理与模式识别: 深度学习模型,特别是卷积神经网络(CNN),能够自动从原始数据(如比色图像、电化学曲线)中提取肉眼难以分辨的复杂特征,有效滤除噪声和干扰,极大地提升了检测的准确性和可靠性。

-

实时决策与自适应传感: AI算法能够对连续采集的数据进行实时分析,并做出即时决策。更进一步,系统还能根据环境变化或初步检测结果,动态调整传感器的参数,实现“自适应”或“自校准”,这在动态变化的监测场景中至关重要。

图2 AI神经网络处理生物传感器数据的流程示意图(改编自论文图2)

图片说明:此图展示了不同类型的生物传感器(如智能手机、血糖仪)产生的数据(如光谱、电压、颜色值)是如何被输入到各种AI网络(如CNN、ResNet)中进行处理的。AI通过卷积、池化、全连接层等操作,最终输出分类(如疾病/健康)、回归(如浓度值)或降噪后的信号,实现了从原始数据到有意义结果的智能转换。

03

推动先进传感材料的“理性设计”

文章强调,AI的作用不仅限于数据分析,它还能深刻影响生物传感器的“硬件”——功能材料。传统新材料的研发在很大程度上依赖“试错法”。而AI可以通过学习庞大的材料数据库,预测不同材料组合的性能,从而指导科学家“理性设计”出具有更优异导电性、催化活性、生物相容性的新型纳米材料(如碳纳米管、石墨烯、金属有机框架等),极大地加速了传感材料的创新进程。

04

赋能全方位的应用场景

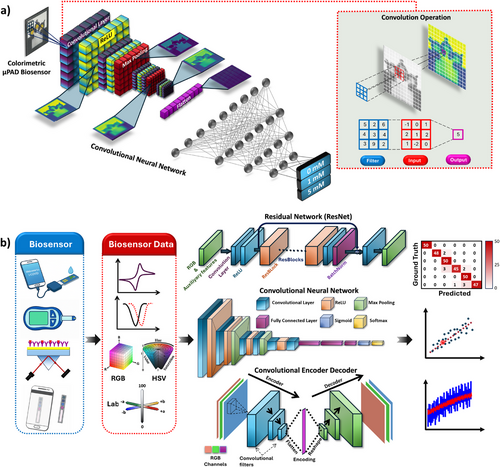

这篇综述全面盘点了AI赋能的生物传感器在四大关键领域的应用实例,展示了其巨大的现实影响和未来潜力:

-

医疗健康: 从无创的汗液、唾液检测(如μPADs纸基微流控芯片),到植入式的连续血糖、心血管标志物监测,AI显著提升了疾病早期诊断、个性化治疗和慢病管理的水平。

-

环境监测: AI帮助传感器在复杂的水体或空气样本中,精准识别和量化重金属、内分泌干扰物和病原体等污染物,为环境保护提供实时、准确的数据支持。

-

食品安全与农业: 通过分析食品腐败产生的挥发性气体“气味指纹”,或快速检测农药、抗生素残留,AI生物传感器为保障“舌尖上的安全”提供了强大的技术武器,并正在向精准农业、作物病害监测等领域延伸。

图3 AI赋能的生物传感器在各领域的应用案例(改编自论文图5)

图片说明:该图通过三个具体案例,展示了AI生物传感器的实际应用。上图为医疗领域,通过CNN分析微孔板图像实现细胞因子的高通量检测;中图为环境监测,利用机器学习校正pH干扰,精准检测水体中的污染物;下图为食品安全,通过深度学习识别比色条码,实现手机对肉类新鲜度的实时判断。

未来展望:挑战与机遇并存

文章最后深刻地探讨了该领域面临的挑战与未来的发展方向。挑战包括:高质量训练数据的获取、算法的“黑箱”问题(即可解释性)、数据隐私和安全等伦理问题。而未来的机遇则更加激动人心,包括:利用AI设计具有自愈合、自适应能力的新型智能材料;将量子计算的超强算力引入,处理更复杂的生物系统数据;以及开发更为友好、可靠的人机交互界面,让强大的AI生物传感技术真正惠及每一个人。

结论

总而言之,《人工智能在推进生物传感器技术中的作用》这篇综述,以其广阔的视野和深刻的洞见,为我们全面揭示了AI与生物传感技术结合所引爆的巨大潜能。这不仅仅是两种技术的简单叠加,而是一场深刻的范式转移,正在催生出能够“思考”、“学习”和“适应”的新一代智能传感系统。这场革命的浪花,已经拍打在医疗、环保、食品等关键领域的岸边,并预示着一个更加智能、精准、普惠的未来。

▼参考资料

Akkaş, T., Reshadsedghi, M., Şen, M., Kılıç, V., & Horzum, N. (2025). The Role of Artificial Intelligence in Advancing Biosensor Technology: Past, Present, and Future Perspectives. Advanced Materials, 2504796. https://doi.org/10.1002/adma.202504796

END 撰文 | 张越青 编辑 | 吴苡齐 审核 | 医工学人理事会 扫码添加医工学人负责人微信,进入综合及细分领域群聊(国内外医工交叉领域顶尖高校、科研院所、医院、企业等专家学者、硕博士、工程师、企业家等),参与线上线下交流活动

推荐阅读

医工简报 | 中国的科学和创新模式蓬勃发展的原因;尤里卡!灯泡时刻背后的脑科学;用于组织电子界面的基于生物材料的纤维植入式探针

点击关注医工学人 最新直播

本篇文章来源于微信公众号: 医工学人