星标“医工学人”,第一时间获取医工交叉领域新闻动态~

脊髓神经 “开关” 联手机器人:瘫痪康复迎来闭环神经调节时代。

01

破局:当机器人遇上神经 “调音师”

康复机器人的核心痛点在于:瘫痪患者无法主动产生足够神经信号,机械驱动的肢体运动难以触发大脑与脊髓的 “重塑密码”。此前的功能电刺激(FES)虽能激活肌肉,却因电极放置繁琐、肌肉易疲劳等问题受限。

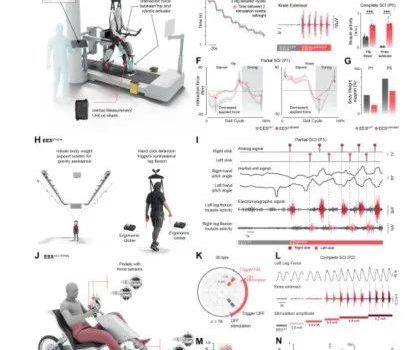

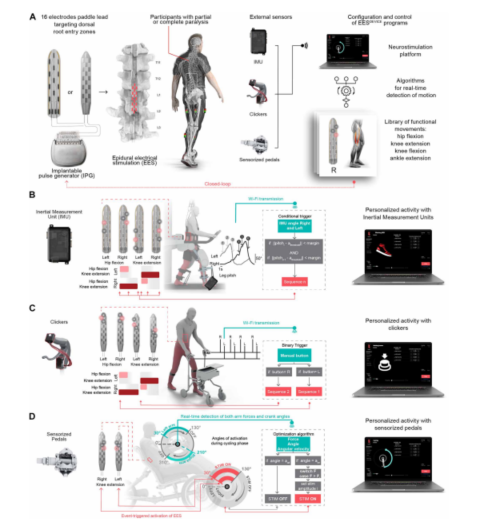

这项研究的关键创新,是将硬膜外电刺激(EES)升级为 “生物模仿式闭环系统”:

- 植入式神经假体:通过 16 电极的 paddle lead 靶向腰骶脊髓背根,配合腹部的 ACTIVA RC 脉冲发生器,精准刺激控制下肢运动的神经元集群;

-

实时感知 – 反馈网络:借助惯性传感器(IMU)、力传感器和手动触发器,实时捕捉机器人运动状态与患者意图,以 134 毫秒的延迟同步调节 EES 波形。

“这就像给脊髓装了一个智能‘调音师’,机器人的每一个动作都能被转化为神经刺激的‘乐谱’,” 研究负责人 Grégoire Courtine 教授比喻道,“原本‘断线’的神经通路,通过这种闭环交互重新建立了活动依赖的连接。”

02

验证:从实验室到现实的 “行走革命”

在 5 名脊髓损伤参与者(包括完全性瘫痪患者)的试验中,这套系统展现出惊人效果:

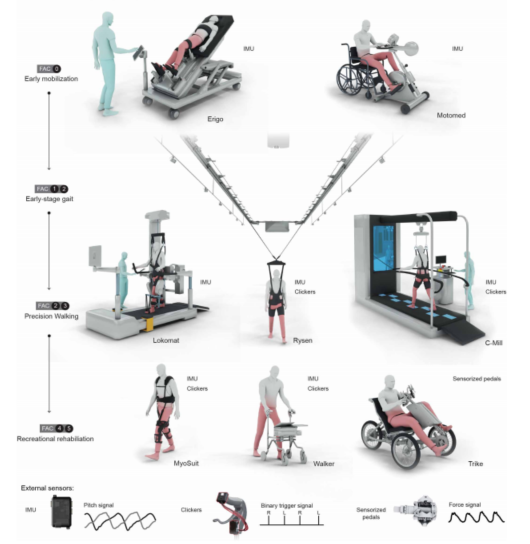

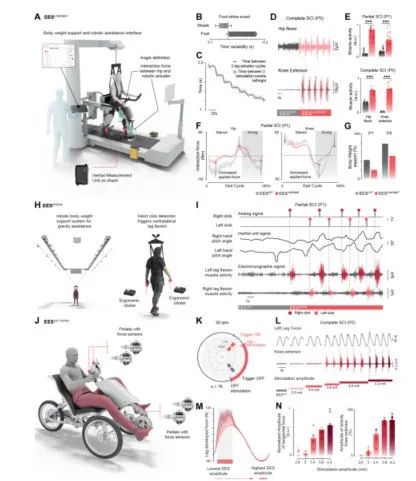

- 机器人辅助行走:使用 Lokomat 跑步机时,EES 让患者下肢肌肉活动强度提升数倍,对机器人的依赖度降低 —— 部分患者的身体重量支撑需求从 78% 骤降至 51%,甚至能在 Rysen 全向辅助系统中实现无手持地面行走,步放置精度达 92%;

- 骑行康复的突破:在 MOTOmed 健身车上,EES 驱动的肌肉活动与健康人骑行模式高度同步,且能持续 1 小时无疲劳,颠覆了 FES 刺激下肌肉易衰竭的局限。更令人振奋的是,Go-Tryke 电动三轮车通过 “手臂力反馈调节 EES 强度”,让患者在户外爬坡时能自然调动下肢力量,完成 4 小时、4069 步的骑行挑战。

最具里程碑意义的是神经功能的持续性改善:4 名慢性 SCI 患者经过 5 个月的闭环康复后,下肢运动评分显著提升,其中完全性瘫痪者竟能脱离机器人,仅靠 EES 辅助实现独立行走 —— 这意味着神经环路已产生 “可塑性重构”,而非单纯依赖外部刺激。

03

延伸:从病床到自然的 “生活重启”

这项技术的革命性不仅限于医疗场景:

- 休闲康复的民主化:轻量化外骨骼 Myosuit 与 EES 结合后,患者站立平衡能力提升 30%,步行速度加快;全地形助行器和楼梯辅助装置,则让他们能在砾石、雪地等复杂地形中行走,甚至攀爬 63 级楼梯。两名参与者更报名参加公益跑,用行动证明 “瘫痪不是运动终点”;

- 设备无关的 “即插即用”:研究团队特意设计了非专家友好的操作界面,3 名理疗师无需工程背景,2-10 分钟即可完成不同机器人(如 Lokomat、C-Mill)的 EES 配置。这种 “兼容性” 让技术推广至全球康复中心成为可能。

04

展望:神经修复的 “生态系统” 雏形

尽管这项研究仍处于概念验证阶段,但其勾勒的未来图景已清晰可见:

- 技术迭代方向:当前系统基于改造的深部脑刺激设备,未来需开发专用神经刺激平台,实现智能手机控制、语音交互等更便捷的操作;

- 临床扩展潜力:研究团队计划开展更大规模试验,验证该技术对亚急性 SCI 患者的疗效,甚至探索其在帕金森病、中风等神经疾病中的应用;

- 医疗模式变革:当神经调节与机器人康复形成 “生态系统”,未来瘫痪患者的治疗可能从 “被动训练” 转向 “主动神经重塑”,大幅缩短康复周期。

“我们不是在制造‘电动傀儡’,而是在重建神经与运动的对话机制,”Courtine 强调,“这项技术的终极目标,是让患者重新感受‘自主行走’的尊严 —— 哪怕只是迈出一步,也是神经科学与工程学共同书写的生命奇迹。”

这场 “脊髓 – 机器人” 的闭环革命,或许正为人类破解瘫痪密码埋下关键伏笔。当神经假体成为连接大脑与肢体的 “数字桥梁”,我们离 “运动自由” 的梦想,又近了一步。

▼供稿者简介

江研伟,福建医科大学附属协和医院神经外科副主任医师,临床医学博士,研究生导师;农工党员、农工党福建医科大学支委委员、福建省中西医结合协会神经外科分会青年委员会委员秘书

脊柱脊髓组核心成员,长期担任海峡脊柱脊髓微创学习班讲师,擅长脊髓电刺激治疗周围神经病变、颈椎病腰椎间盘突出症、腰椎滑脱、椎管肿瘤、脊柱复杂肿瘤、脊髓损伤、骶管囊肿、颅脑外伤、复杂颅内肿瘤、脑动脉瘤和复杂脑血管病等疾病微创手术治疗,尤其在微通道显微脊柱手术、寰枢椎脱位、脊柱人工智能等方面独树一帜;在国际期刊及国内顶级期刊卓越领军期刊发表关于颈腰椎疾病系列文章,多次应邀出国进行学术交流,在国内神经外科主流会议做专题报告及手术直播主持。

以第一发明人获国家发明专利1项,实用新型专利4项,近5年以第一作者发表相关领域SCI论文5篇,主持及参与省部级及以上课题5项目。第六届全国神经外科青年医生手术技能比赛-脊柱脊髓组第四名;第一届中国颅内动脉瘤计划创新大赛三等奖;第三届中国医疗器械创新大赛优胜奖;第三届CCI创新学院最佳学员。

▼参考资料

https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.adn5564?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed

END 撰文 | 江研伟 编辑 | 周宇茜 审核 | 医工学人理事会

扫码添加医工学人负责人微信,进入综合及细分领域群聊(国内外医工交叉领域顶尖高校、科研院所、医院、企业等专家学者、硕博士、工程师、企业家等),参与线上线下交流活动

点击关注医工学人

本篇文章来源于微信公众号: 医工学人