星标“医工学人”,第一时间获取医工交叉领域新闻动态~

在日益复杂和高压的现代社会,从飞行员的驾驶舱到医生的手术台,实时、准确地评估个体的脑力负荷对于保障安全和提升效率至关重要。然而,传统的脑电图(EEG)和眼电图(EOG)监测设备往往因其笨重、佩戴不适和易受运动干扰等缺陷,难以在真实工作场景中有效部署。

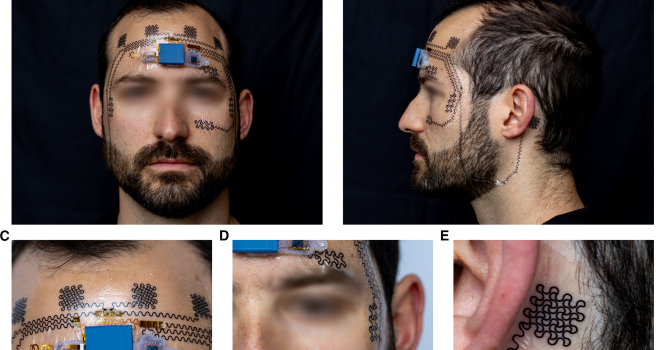

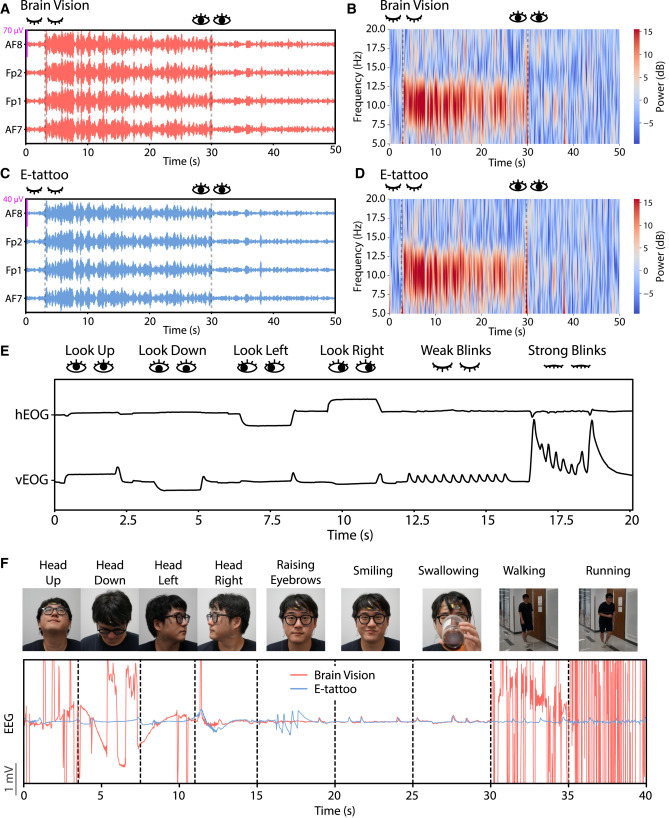

为应对这一挑战,德克萨斯大学奥斯汀分校的科研团队成功研制出一款创新性的无线、超薄、可穿戴前额电子纹身(e-tattoo)。这款几乎“隐形”的设备能够舒适地贴附于用户前额(如图1A所示),实现对EEG和EOG信号的连续、高保真采集,从而对用户的脑力负荷变化进行客观评估。这项发表于《Device》期刊的研究,为可穿戴神经技术领域带来了重要突破[1]。

图1:无线额头脑电图和EOG电子纹身

01

技术革新:轻巧之下的硬核实力

该电子纹身系统的核心竞争力在于其独特的电极材料、精巧的电路设计和优异的系统集成:

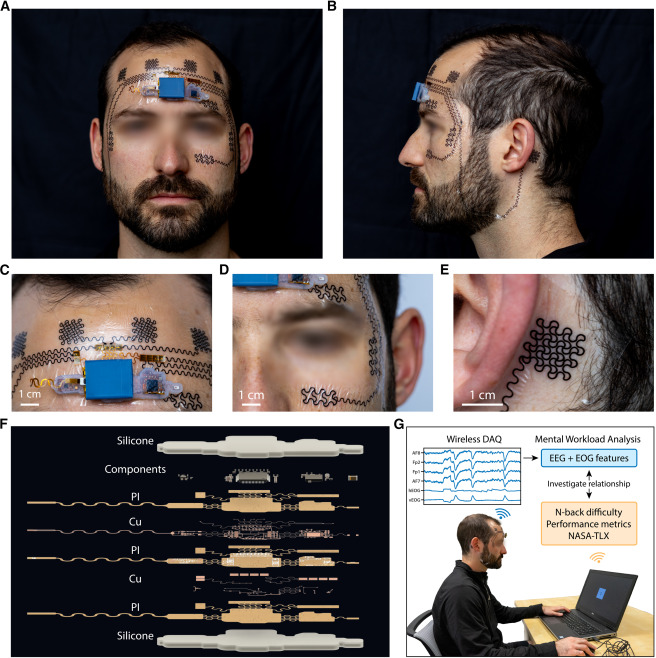

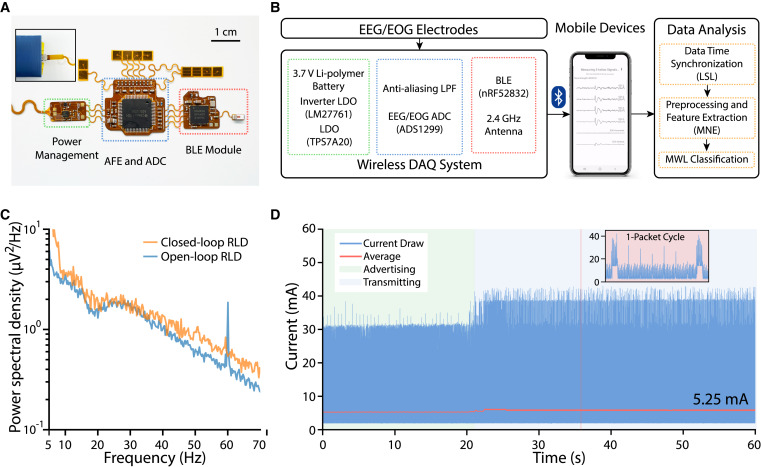

1. APC-GPU电极的突破:研究团队采用了创新的“APC-GPU”电极。该电极选用石墨沉积聚氨酯(GPU)作为基础导电材料,通过经济的“剪切-粘贴”工艺制成丝网状导电网络。关键在于,在其传感区域涂覆了一层特制的APC(粘合性PEDOT:PSS导电聚合物复合材料)。这种APC涂层不仅赋予电极出色的柔韧性和可拉伸性,更带来了两大核心优势:

-

超强皮肤附着力:其粘附力是传统商业凝胶电极的12倍,确保了佩戴的稳固性。

-

极低皮肤接触阻抗:在10Hz下,其接触阻抗低至8.03 kΩ·cm²,优于商用凝胶电极的12.06 kΩ·cm² 。扫描电子显微镜(SEM)图像直观展示了APC涂层使电极与皮肤表面实现了无缝贴合(如图2C所示),这对于抑制身体活动或面部表情引发的运动伪影至关重要。

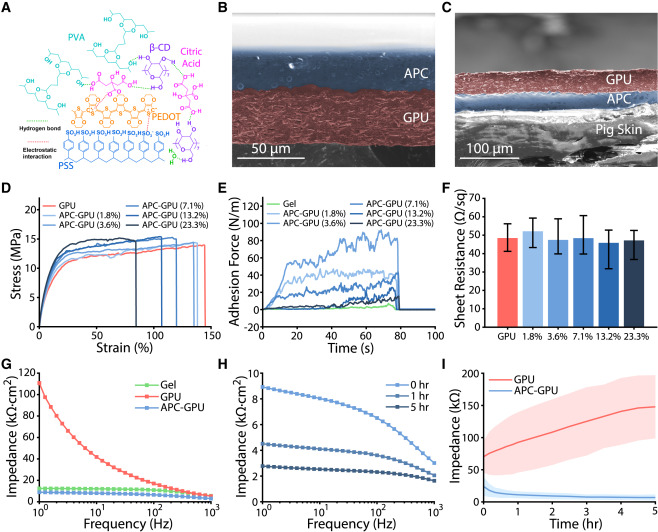

图2: APC-GPU电极

2. 高度集成的柔性电子(FPC):数据采集与无线传输模块(FPC)设计为可重复使用,与一次性的电极层分离。该FPC采用超薄双层电路设计(电极部分厚度117µm,整体系统含FPC厚度约7.5mm),总重量仅8.1克(含150mAh电池)。独特的“岛屿-蛇形”结构确保了电路在面部活动时的柔韧性和共形性。FPC内部集成了低噪声放大器、24位高精度ADC(ADS1299)以及蓝牙低功耗(BLE, nRF52832)通讯芯片(如图3A所示)。得益于优化的电路设计,系统平均电流消耗仅为5.25mA,使得150mAh电池能够支持超过28小时的连续工作。此外,集成的右腿驱动(RLD)电路能有效抑制高达85.7%的工频干扰,确保信号纯净度。

图3FPC设计

02

研究团队对电子纹身的性能进行了严苛的测试。在与业界公认的黄金标准——商用凝胶电极脑电图系统(Brain Vision actiCAP)的直接对比中,该电子纹身不仅展现了相当的信号保真度(例如,准确捕捉睁闭眼任务中α波节律的同步与去同步现象),更在抑制运动伪影方面表现出压倒性优势。实验结果表明,在头部转动、行走甚至跑步等剧烈动态条件下,传统系统信号往往受到严重干扰,而电子纹身记录的EEG信号则能保持高度稳定和清晰(如图4F所示)。

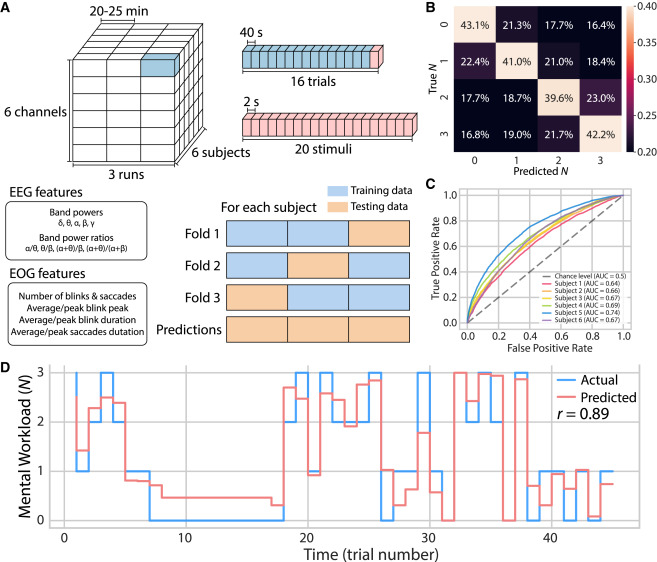

图4使用凝胶电极对 Brain Vision EEG 设备的信号质量验证

在核心的脑力负荷评估实验中,受试者佩戴电子纹身参与了不同难度的双N-back认知任务(如图1G所示的实验装置)。研究人员发现,前额EEG的特定频段功率(例如,θ波段功率随负荷增加而增加,α波段功率则降低)与任务难度(N值)以及NASA-TLX主观负荷评分呈现出显著的相关性。基于这些生理特征数据,研究人员训练了一个随机森林机器学习模型。该模型能够有效地对不同脑力负荷水平进行分类,并进行回归预测。在对一名受试者的连续任务数据进行预测时,其预测结果与实际负荷水平的皮尔逊相关系数达到了惊人的0.89(如图5D所示),充分证明了该系统在动态估算脑力负荷方面的潜力。

图5脑力负荷估计

03

行业现状及前沿展望

当前,可穿戴脑电监测领域正经历飞速发展,涌现出多种形态的产品和研究。例如,商业市场上已有如Muse [2]、Emotiv [3] 等品牌的头环式EEG设备,它们通常配备干电极,并结合App提供冥想辅助、情绪追踪等功能,但在舒适度、运动伪影抑制以及针对特定脑力负荷的精细化监测方面仍有提升空间,且其外形通常较为显眼。

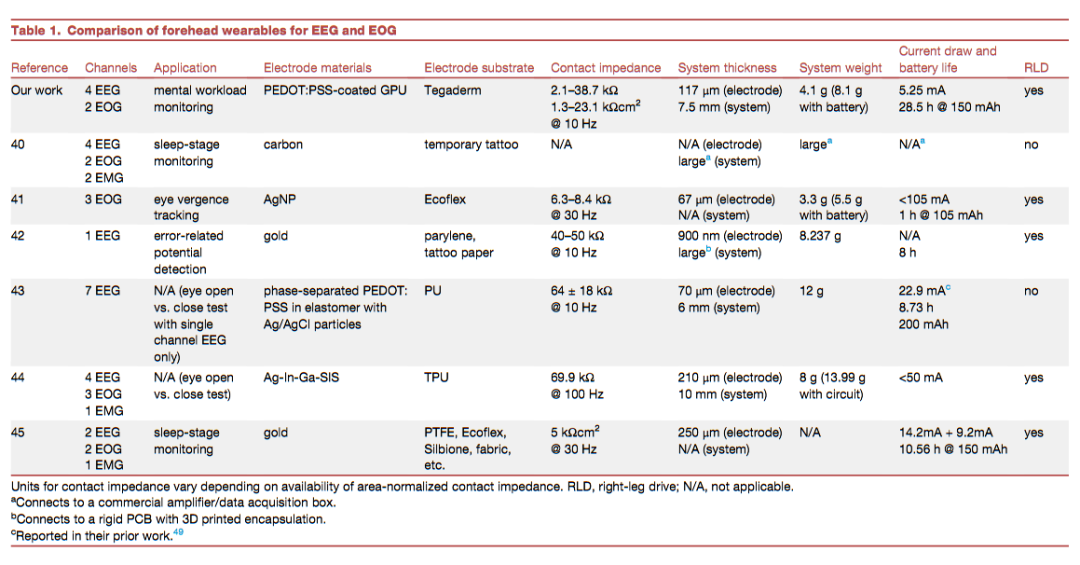

学术界对柔性、无感穿戴的追求也催生了多种“电子皮肤”或“电子纹身”形态的EEG传感器研究。部分研究采用了如金纳米膜、碳纳米管或导电聚合物等不同材料,探索更优的导电性和生物相容性。例如,一些研究也尝试了如丝蛋白基底或水凝胶电极以提升佩戴舒适度和信号质量。Huh等人开发的这款APC-GPU电子纹身,在与文献中其他前额可穿戴设备的比较中(表1所示),其在接触阻抗、系统厚度、重量以及尤其在功耗和电池续航方面展现了显著优势。其APC电极提供的强附着力,结合RLD电路对噪声的有效抑制,是其在动态环境下保持高信噪比的关键。

表1 基于EEG及EOG的额头可穿戴设备对比

相较于一些专注于睡眠监测(如Shustak等人的研究,见表1,文献[40])或特定眼动追踪(如Mishra等人的研究,见表1,文献[41])的电子纹身,Huh等人的工作明确聚焦于更为复杂的脑力负荷估算,并整合了多通道EEG和EOG数据以及机器学习算法进行解码 。其系统设计的实用性,如一次性电极与可重复使用FPC的组合,也为未来潜在的临床或商业应用提供了成本效益考量。

这款前额电子纹身凭借其轻薄无感、佩戴舒适、抗运动干扰强以及无线长时程监测等突出特性,为脑力负荷的客观、连续评估提供了一个极具竞争力的解决方案。其超薄外形使其能够轻松兼容头盔、VR眼镜等其他头戴设备(如图S1所示),预示着其在飞行员状态监测、复杂任务操作员认知负荷管理、医疗康复乃至教育和日常健康管理等领域的广阔应用前景。

图S1前额纹身与头盔的兼容性

尽管成就斐然,研究团队也坦承当前系统仍有提升空间,未来工作将聚焦于进一步优化电极的透气性和汗液管理能力,以适应更长时间的连续佩戴需求;探索兼容毛发区域的新型电极设计,以扩展监测的脑区范围,获取更全面的神经活动信息;并在更广泛、更复杂的真实世界应用场景中对其有效性和鲁棒性进行充分验证。

总而言之,这项研究不仅代表了可穿戴电子技术的一大进步,更为我们理解和管理人脑的认知状态开启了新的窗口,有望将实验室级别的精密脑电监测能力无缝融入日常生活与工作中,推动人机交互和个性化认知健康管理的深刻变革。

参考资料:

[1] A wireless forehead e-tattoo for mental workload estimation, Huh, Heeyong et al., Device, Volume 0, Issue 0, 100781

[2] https://choosemuse.com/

[3] https://www.uoimy.com/emotiv

END

撰文 | 罗虎

编辑 | 张艳青

审核 | 医工学人理事会

扫码加入医工学人,进入综合及细分领域群聊,参与线上线下交流活动

推荐阅读

Nat. Biomed. Eng |非侵入性可穿戴设备通过测量脑实质电阻抗谱追踪大脑“排毒”

医工简报 | 中美关税战威胁全球公共卫生;预测和预防阿尔茨海默病;额头的“电子纹身”跟踪思考难度

点击关注医工学人

本篇文章来源于微信公众号: 医工学人