星标“医工学人”,第一时间获取医工交叉领域新闻动态~

在帕金森病患者的大脑中,一场无声的“电信号对话”正在被科学家实时捕捉并加以干预——这不再是科幻情节,而是自适应脑深部刺激(aDBS)技术正在实现的现实。

9月3日,一篇发表在《Nature Reviews Neurology》的专家观点文章《From adaptive deep brain stimulation to adaptive circuit targeting》,由德国科隆大学医院、美国哈佛医学院布莱根妇女医院及德国柏林夏里特医学院的神经科学与神经调控领域跨学科团队共同完成,提出了一个更为前沿的概念:自适应环路靶向刺激(Adaptive Circuit Targeting, ACT),将神经调控推向“个体化、动态化、环路精准化”的新高度。

全文听完大约需要4min~

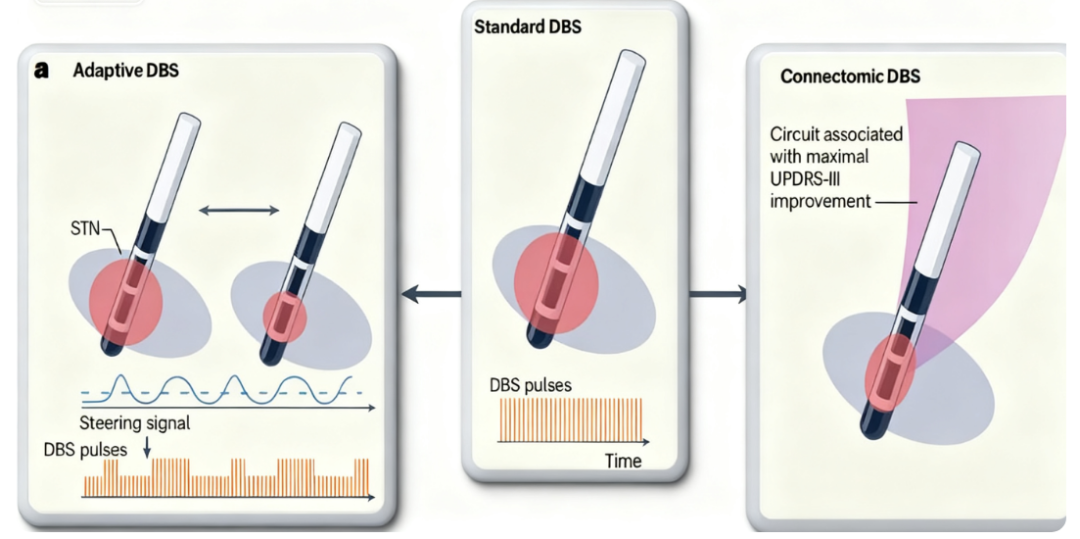

传统的DBS设备如同一个始终匀速运转的“脑起搏器”,不论患者处于何种状态,都输出固定模式的电脉冲。而aDBS则迈进了一大步:它能实时读取大脑的电信号(如β波振荡),自动调整刺激强度与频率,实现“需则刺激,不需则停”的智能模式。

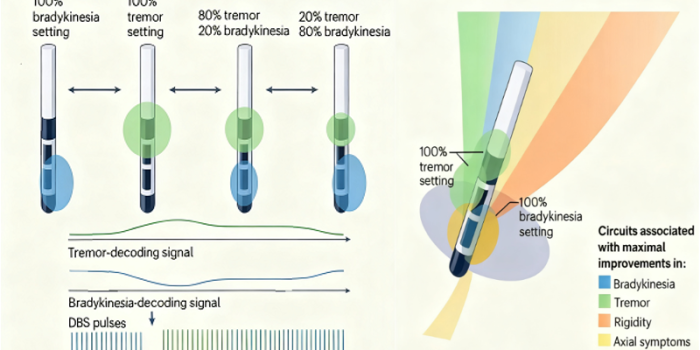

图1:aDBS 的核心工作机制是借助 β 波神经活动这类持续性的引导信号,对刺激的强度或启停状态进行动态调整,从而达成对刺激的时间维度管控,这一特点使其与传统上采用固定参数的连续刺激方式形成了显著差异。

ACT框架更进一步:它不仅关注“何时刺激、如何刺激”,更关注“刺激哪里最有效”。通过结合连接组学与实时神经信号解码,ACT能根据症状的实时变化,动态选择最适宜的神经环路作为刺激靶点。

在治疗帕金森病时,ACT系统可能监测到患者震颤加剧的神经信号特征,随即激活与运动控制最相关的丘脑-皮质环路;而在认知症状突出时,则可能将刺激重点转向前额叶-纹状体通路。

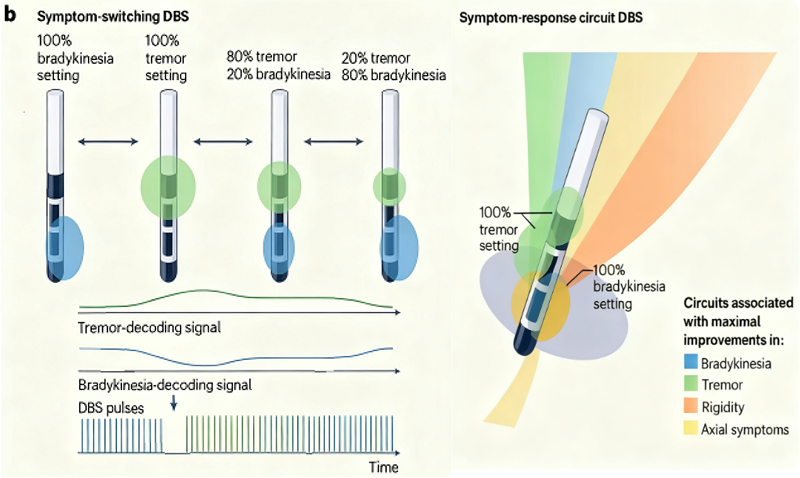

图2: “症状切换 DBS” 概念,其核心逻辑是:先通过技术手段从大脑信号中解析出不同症状(例如震颤、运动迟缓等)的严重程度,再依据这一解析结果,在前期已设定好的刺激程序之间实现自动切换,而这些预设程序,均是针对各类特定症状单独优化设计的。

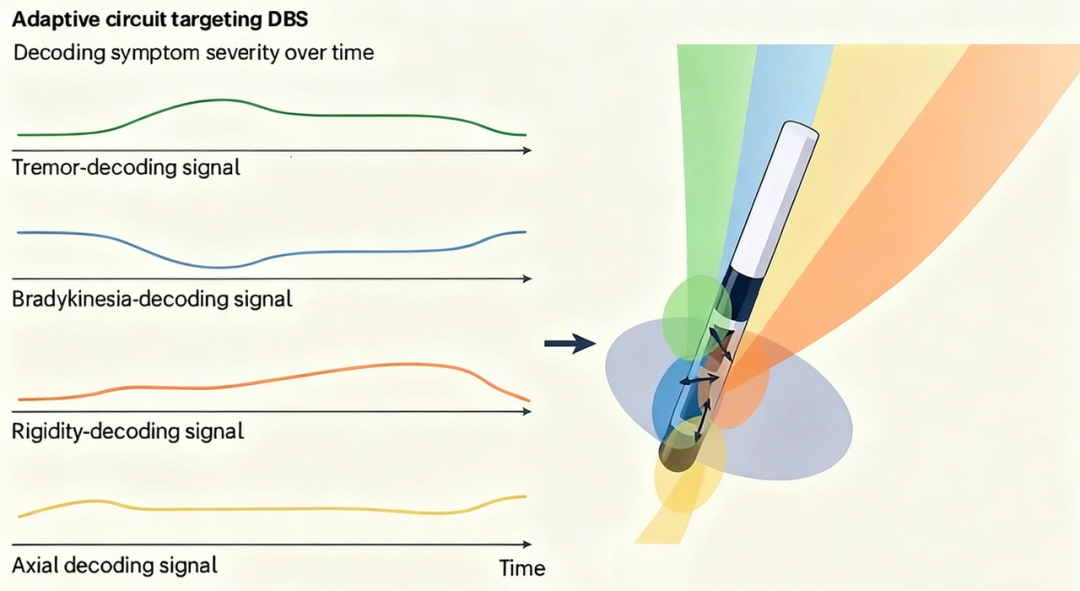

图3:自适应环路靶向(ACT)脑深部电刺激(DBS),其核心作用机制在于:先对多种症状的严重程度展开实时解码与评估,再以此为依据,动态调整刺激策略,将刺激能量精准汇聚到经过优化的多环路加权组合上,而这一组合,恰好与当前阶段占主导地位的症状表现特征相匹配。

“这就像是给大脑配备了一个GPS导航和自动驾驶系统,”文章作者之一 Andreas Horn 这样形容,“不仅能读懂路况(神经状态),还能自动选择最优路线(刺激环路)。”

目前,类似的自适应神经调控理念已在闭环脊髓刺激(用于缓解疼痛)、响应性神经刺激系统(RNS®,用于癫痫)中初步实现。例如,NeuroPace RNS系统可监测癫痫样电活动并自动触发刺激,显著减少发作频率。ACT则将这一“感知-响应”逻辑推广至更多脑疾病与更复杂的环路层级。

尽管ACT目前仍处于概念与早期实验阶段,其实现仍面临多项挑战:包括开发高精度神经信号解码算法、设计低延迟嵌入式系统、进行大规模临床验证等。但毫无疑问,它代表了下一代神经调控设备的发展方向——更智能、更个性化、更贴合大脑本身的网络逻辑。

[1] Horn, A., Neumann, WJ. From adaptive deep brain stimulation to adaptive circuit targeting. Nat Rev Neurol (2025). https://doi.org/10.1038/s41582-025-01131-5

END

撰文 | 郝娅婷

编辑 | 员蓉

审核 | 医工学人理事会

扫码加入医工学人,进入综合及细分领域群聊,参与线上线下交流活动

推荐阅读

Nature Electronics | 柔性皮肤安装触觉接口:卡内基梅隆大学发布皮肤上的“第二感官”,让虚拟世界触手可及

Nature Communications | 伦敦大学学院和牛津大学的顶尖团队打造了一套“神经调控头盔”:先进的经颅超声系统

Nature Machine Intelligence | 加州大学研发“AI副驾驶”入驻大脑,人机协作突破非侵入式脑机接口瓶颈

点击关注医工学人

本篇文章来源于微信公众号: 医工学人