星标“医工学人”,第一时间获取医工交叉领域新闻动态~

长期以来,大脑的这道天然防线在保护我们免受病原体侵害的同时,也无情地将绝大多数治疗药物拒之门外。对于亨廷顿病、遗传性癫痫和许多儿童神经退行性疾病来说,致病基因深藏在大脑内部,传统的治疗方法几乎束手无策。8月14日,这篇发表在《Nature》的文章,展示了神经科学和基因编辑领域里振奋人心的研究成果,为无创或微创的全脑基因编辑提供了可能。

全文1934个字,全部听完大约4分钟~

致力于解决基因编辑技术在治疗神经系统疾病中最大的一个障碍:药物递送问题。大脑受到血脑屏障的严密保护,这个屏障阻止了绝大多数大分子物质(包括CRISPR等基因编辑工具)从血液进入大脑。因此,如何安全、高效地将基因“剪刀”送到需要修复的脑细胞中,一直是该领域的终极难题。以往的方法往往需要通过开颅手术直接注射,风险高、创伤大,且覆盖范围有限。

此项技术的革命性创新主要体现在以下两点:

新型的“快递载体”——工程化病毒载体:有研究人员开发了新型的腺相关病毒(AAV)载体(如AAV9及其工程化变体),这种病毒经过改造后,不仅对人体无害,而且能够像“特洛伊木马”一样,携带基因编辑系统(如CRISPR-Cas9或更精准的“先导编辑”系统)穿过血脑屏障。

高效且精准的基因“手术刀”:相关研究不仅在“递送”上取得突破,在“编辑”本身也采用了更先进的技术。例如,“先导编辑”技术相比传统的CRISPR-Cas9,能够实现更复杂的DNA修复,且脱靶效应(即错误地编辑了不该编辑的基因)更低。

5月15日,宾夕法尼亚大学费城佩雷尔曼医学院等机构研究人员报告称,使用一种定制的基因编辑疗法治疗一名患有罕见遗传病的男婴,没有发生严重的不良事件,需要更长时间的随访以评估安全性和有效性。

图1:这项研究报道了全球首例为救治一名罹患致命性罕见遗传病(氨甲酰磷酸合成酶1缺乏症) 的新生儿,而快速定制并实施个体化体内碱基编辑疗法的成功案例。

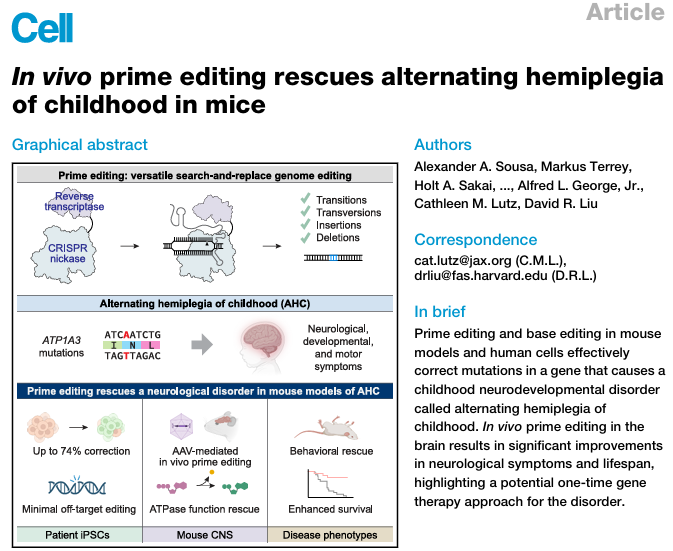

7月21日,美国麻省理工学院、哈佛大学与杰克逊实验室联合团队运用先导编辑技术针对一种名为“儿童交替性偏瘫”(AHC)的毁灭性罕见病的小鼠模型,患病小鼠会出现反复的瘫痪、癫痫和发育迟缓,研究人员通过单次注射,成功将基因编辑系统送入小鼠大脑,并修正了高达85%的致病基因突变,小鼠的正常蛋白质功能得到恢复,运动能力显著改善,癫痫样发作减少,寿命也得到了延长。

图2:这项研究首次在体内证实先导编辑技术可一次性持久治疗遗传性神经系统疾病,为AHC及其他类似单基因遗传病的临床治疗提供了新策略,展示了基因编辑技术在神经疾病治疗中的巨大潜力。

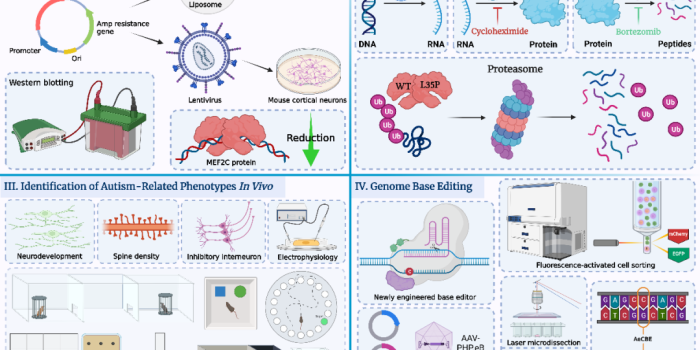

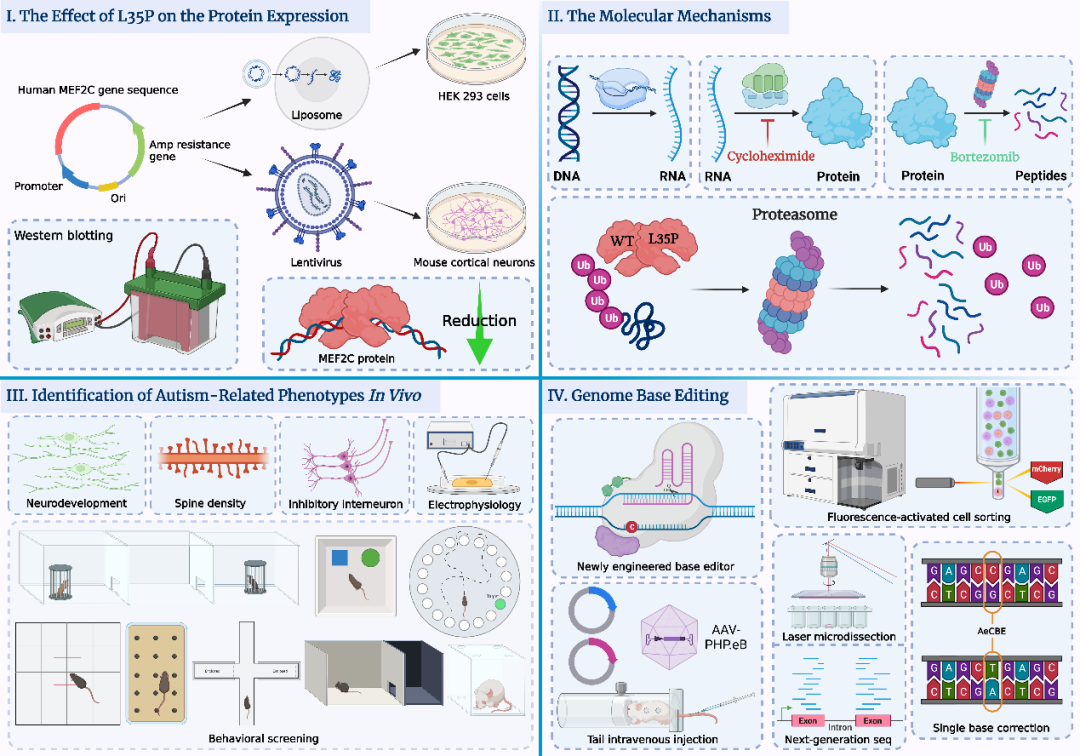

此外,上海交通大学医学院松江研究院仇子龙团队与复旦大学程田林团队利用碱基编辑纠正了一种名为MEF2C4的基因突变小鼠的异常行为,这种突变会导致人类儿童癫痫、智力残疾和语言能力有限。仇子龙团队预计:“大约需要3至5年时间才能启动碱基编辑疗法治疗雷特综合征的人体临床试验”。

图3:这项研究首次实现了全脑规模的单碱基编辑治疗,为遗传性神经系统疾病(如自闭症谱系障碍)的基因治疗提供了潜在的新策略,具有重要的临床转化前景。

这些研究成果基因治疗领域的一个个里程碑,将“大脑编辑”从科幻小说的概念,向临床现实推进了一大步。它证明了有可能通过一次性治疗,从根本上纠正遗传性神经疾病,如亨廷顿病、肌萎缩侧索硬化症(ALS)、以及多种儿童罕见脑病。

尽管在小鼠身上取得了惊人成果,但必须保持审慎乐观。从动物模型到人类临床应用还有很长的路要走。安全性是首要问题,包括病毒载体的潜在免疫原性、基因编辑的长期脱靶效应等。此外,递送效率在体积远大于小鼠的人类大脑中是否依然高效,以及如何实现大规模、高标准的临床级载体制备,都是未来必须克服的挑战。

总而言之,这项研究为无数被判“死刑”的神经疾病患者带来了前所未有的希望。它开启了一个全新的治疗范式,未来的神经科学和医学将被深刻改变。

[1] Nature : Brain editing now ‘closer to reality’: the gene-altering tools tackling deadly disorders. https://doi.org/10.1038/d41586-025-02578-8

[2] Musunuru K, Grandinette SA, Wang X, et al. Patient-Specific In Vivo Gene Editing to Treat a Rare Genetic Disease. N Engl J Med. 2025;392(22):2235-2243. doi:10.1056/NEJMoa2504747

[3] Sousa A A, Terrey M, Sakai H A, et al. In vivo prime editing rescues alternating hemiplegia of childhood in mice[J]. Cell, 2025, 188(16): 4275-4294. e23.

[4] Li, WK., Zhang, SQ., Peng, WL. et al. Whole-brain in vivo base editing reverses behavioral changes in Mef2c-mutant mice. Nat Neurosci 27, 116–128 (2024). https://doi.org/10.1038/s41593-023-01499-x

END

撰文 | 郝娅婷

编辑 | 吴苡齐

审核 | 医工学人理事会

扫码加入医工学人,进入综合及细分领域群聊,

参与线上线下交流活动

推荐阅读

点击关注医工学人

本篇文章来源于微信公众号: 医工学人