星标“医工学人”,第一时间获取医工交叉领域新闻动态~

随着社会经济的发展和人均寿命的延长,一场深刻的健康变革正在中国上演。曾经威胁国人生命的主要敌人——传染病和新生儿疾病,正逐渐被以神经系统疾病为首的慢性非传染性疾病所取代。

近日,一项发表于Cell Press旗下期刊《Med》、并被《美国医学会杂志》(JAMA)所报道的里程碑式分析,首次以长达三十年的宏大视角和精确到省域的数据,系统地描绘了中国神经系统疾病负担的全景图。该研究不仅是对现状的全面盘点,更是对未来公共卫生挑战的一次严峻预警。

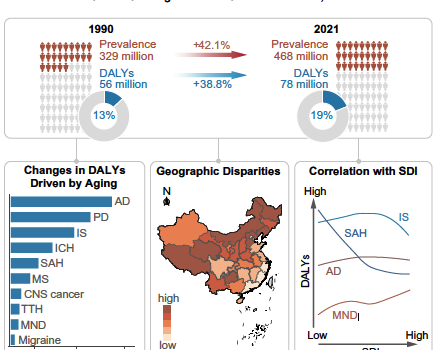

图1:总揽(改编自研究论文封面图)

该研究的核心贡献在于,它不仅量化了问题的严重性,更通过深入的数据剖析,揭示了负担增长的内在驱动力、疾病谱的演变特征以及亟待解决的结构性问题,为国家卫生政策的制定提供了前所未有的循证依据。

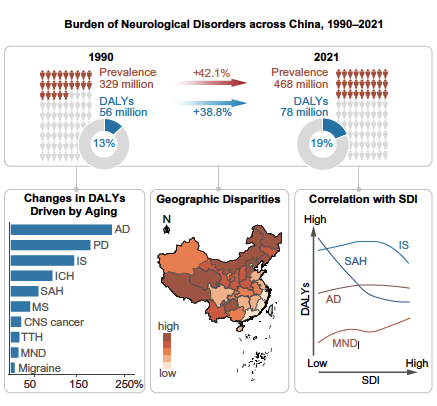

研究最核心的发现是神经系统疾病在中国的普遍性已达到惊人程度。2021年,患病总人数高达4.68亿,意味着近三分之一的国民正受到某种神经系统疾病的困扰。这不仅仅是一个冰冷的数字,它标志着这类疾病已从传统意义上的“常见病”,演变为影响整个国家健康福祉的“国民病”。 更值得警惕的是,这种增长的主要驱动力是人口老龄化。分解分析显示,在阿尔茨海默病及其他痴呆症增加的DALYs(伤残调整生命年)中,有高达218.79%是由人口老龄化贡献,同时来自帕金森病和缺血性中风的比例也分别达到了172.11%和136.99%。这清晰地表明,随着中国老龄化进程的加速,神经系统疾病的“海啸”才刚刚开始。

图2:1990-2021年中国各类神经系统疾病DALYs变化的驱动因素分解图

图片说明:该图表直观地展示了在过去三十年间,不同神经系统疾病的总负担(以DALYs计)变化的三个主要驱动力:人口增长(灰色)、人口老龄化(蓝色)和年龄特异性DALY率的变化(绿色,可理解为医疗和预防水平的进步)。可以看到,对于阿尔茨heimer病、帕金森病和缺血性中风等老年相关疾病,人口老龄化(蓝色条块)是其负担急剧增加的最主要推手。(研究论文图4)

在2021年,中风(包括脑出血、缺血性中风和蛛网膜下腔出血)是造成健康生命年损失(DALYs)的最主要原因,占所有神经系统疾病总负担的68%,远高于42.2%的全球平均水平,凸显了脑血管病在中国依然是亟待攻克的“头号杀手”。 与此同时,疾病谱内部也发生了深刻的“代际更替”。与1990年相比,阿尔茨海默病及其他痴呆症、帕金森病的患病人数和DALYs绝对数均出现了超过三倍的爆炸式增长。相反,得益于医疗进步和公共卫生干预,曾经较为严重的癫痫、脑膜炎、脑炎等疾病的年龄标化DALY率则出现了显著下降。这标志着疾病挑战的重心,已从可防可治的疾病,全面转向了机制复杂、缺乏有效干预手段的老年神经退行性疾病。

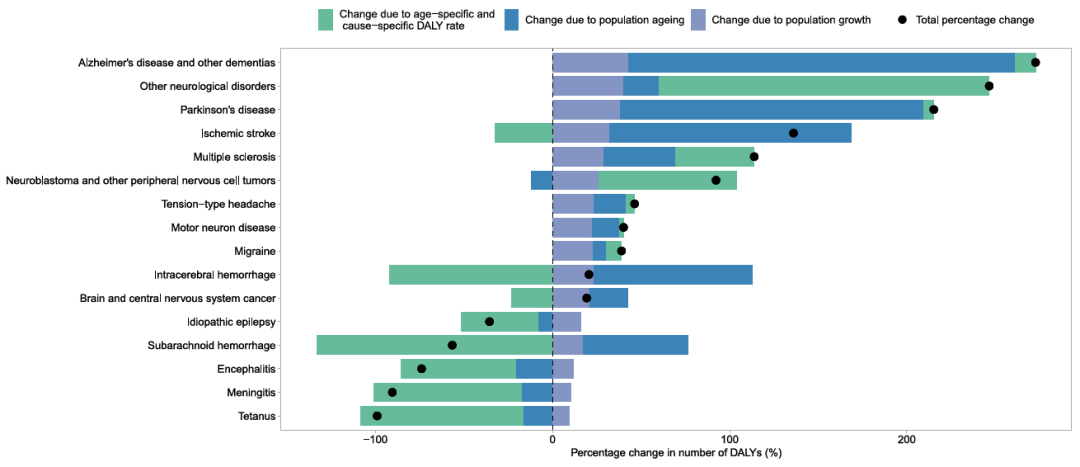

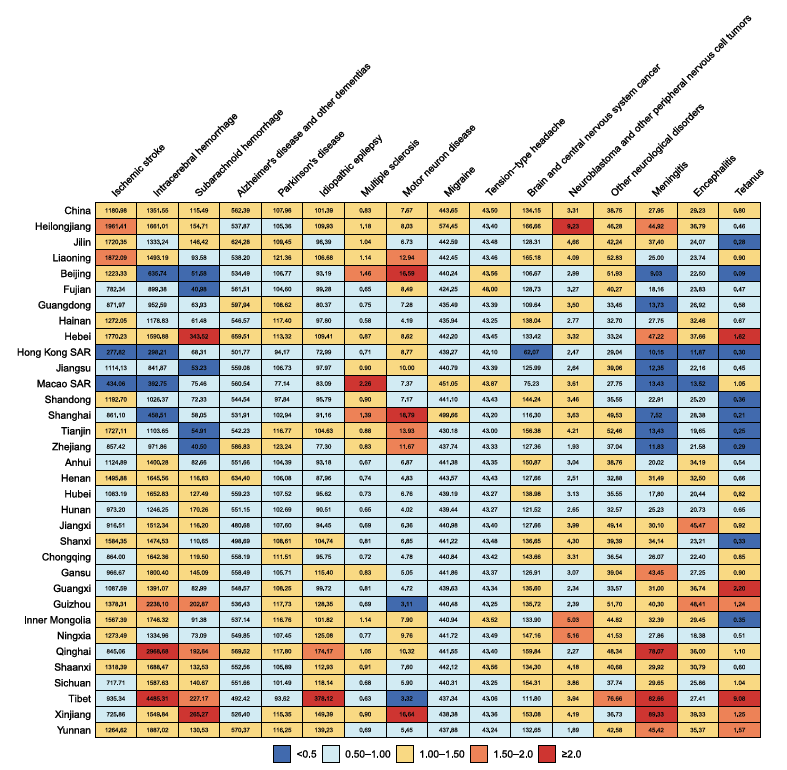

研究通过引入“社会人口学指数”(SDI),系统分析了疾病负担与社会经济发展水平的关系,揭示了显著的区域不平等。

西部地区负担沉重:对于脑出血、蛛网膜下腔出血以及感染性神经系统疾病,其年龄标化DALY率与SDI呈明显的负相关。这意味着在经济相对落后的西部省份,这些疾病的负担尤为沉重。

东部地区面临新挑战:有趣的是,对于运动神经元病(MND)等一些罕见病,其负担反而随着SDI的升高而略有增加,这可能与东部发达地区更高的诊断率和更长的患者生存期有关。 这一发现精准地指出了中国在神经健康领域面临的双重挑战:既要帮助欠发达地区“补短板”,解决基础的脑血管病和感染性疾病防治问题;又要引导发达地区“迎难而上”,应对日益严峻的神经退行性疾病和罕见病挑战。

图3:中国各省份主要神经系统疾病年龄标化DALY率热力图

图片说明:该图可以用热力图的形式,展示不同神经系统疾病(如脑出血、缺血性中风、阿尔茨heimer病等)在全国30多个省、市、自治区的年龄标化DALY率。颜色的深浅代表了负担的高低,可以清晰地揭示出疾病负担的地理分布特征和东西部差异。(研究论文图5)

这项研究,是一次具有里程碑意义的、数据驱动的国情分析。它不仅是对过去三十年中国神经健康变迁史的精准描摹,更是对未来数十年公共卫生政策和医疗科技发展方向的科学预判。

评价:

这项研究首次将中国神经系统疾病的负担问题,从零散的、单一病种的研究,提升到了一个系统性、全局性、长时程的高度。其严谨的数据来源(GBD)、精细的分析维度(到省、年龄、性别)和深刻的洞察力(驱动力分解、与SDI关联),使其结论具有极高的权威性和政策参考价值。它不仅证实了我们对老龄化带来健康挑战的普遍认知,更重要的是,量化了这一挑战的规模,并结构化地揭示了其内部的复杂性。

展望:

面对研究揭示的严峻挑战,中国未来的应对策略必须是多层次、多维度的:

国家战略层面: 必须将神经系统疾病的防治,特别是脑血管病和神经退行性疾病,提升到与心血管病、癌症同等重要的战略高度。这需要国家在健康中国2030等顶层设计中,制定专门的行动计划,并优化医保政策,将更多有效的诊断、治疗和康复手段纳入保障范围。

医疗体系层面: 亟需构建一个从预防、筛查、急性期救治到长期康复和照护的全链条服务体系。这意味着要加强一级预防(如高血压控制),推广卒中中心建设,大力发展康复医学,并探索建立针对痴呆症等疾病的长期照护体系。同时,通过远程医疗等手段,推动优质神经科医疗资源向中西部地区下沉。

科技创新层面: 巨大的临床需求是科技创新的最佳催化剂。这项研究为医疗科技界指明了清晰的“战场”。无论是用于早期筛查的血液生物标志物、人工智能辅助影像诊断,还是用于治疗的新型药物、神经调控技术(如DBS)、基因疗法,亦或是用于康复的智能康复机器人、脑机接口,都将在应对这场“老龄化海啸”中扮演至关重要的角色。

这场与神经系统疾病的战争已经打响,而人口老龄化正在让战况变得日益严峻。这项研究为我们提供了最宝贵的“战场地图”和“情报分析”。唯有正视挑战,并以科学的政策、充足的资源和不懈的创新作为武器,我们才能守护住亿万国民的大脑健康,平稳地驶过老龄化社会的浪潮。

[1] Zhang, C., Yang, X., Wan, D., Ma, Q., Yin, P., GBD 2021 China Neurological Disorders Collaborators, Zhou, M., & Hao, J. (2025). Burden of neurological disorders in China and its provinces, 1990–2021: Findings from the global burden of disease study 2021. Med, 6, 100692.

https://doi.org/10.1016/j.medj.2025.100692

[2] Anderer, S. (2025). China Faces Growing Neurological Burden as Population Ages. JAMA. Published online May 23, 2025.

https://doi.org/10.1001/jama.2025.6463

END

编辑 | 张越青

排版 | 张艳青

审核 | 医工学人理事会

扫码加入医工学人,进入综合及细分领域群聊,

参与线上线下交流活动

推荐阅读

医工简报 | 用于阿尔茨海默病生物标志物评估的人工智能驱动的多模态数据融合;融合黏弹性成像与TI-RADS的甲状腺结节精准诊断

点击关注医工学人

最新直播

本篇文章来源于微信公众号: 医工学人