星标“医工学人”,第一时间获取医工交叉领域新闻动态~

引言:

肝癌治疗的挑战与TACE技术的局限性

肝细胞癌(Hepatocellular carcinoma, HCC)是全球主要的癌症死因之一,对人类健康构成严重威胁。对于无法手术切除的中期HCC患者,经导管动脉化疗栓塞术(TACE)是国际公认的标准一线疗法。该技术通过导管将栓塞剂和化疗药物输送至肝脏肿瘤的供血动脉,旨在“饿死”并“毒死”癌细胞。

然而,这项沿用多年的技术存在着根本性的“阿喀琉斯之踵”。临床数据显示,即便在TACE治疗后获得初步完全缓解的患者中,肿瘤复发率依然高得惊人。一项荟萃分析指出,总复发率高达60%,两年复发率接近50% 6。这一困境的核心源于现有技术的两大缺陷:首先,传统栓塞剂(如碘油乳剂或永久性微球)在复杂的肿瘤血管网络中常形成“松散和被动的堆积”,导致栓塞不完全,为肿瘤留下生机。其次,现有的载药微球(DEBs)普遍存在药物“爆发性释放”的问题,即大量药物在短时间内释放入血,不仅引发全身毒副作用,也无法在肿瘤局部维持长久的有效药物浓度。

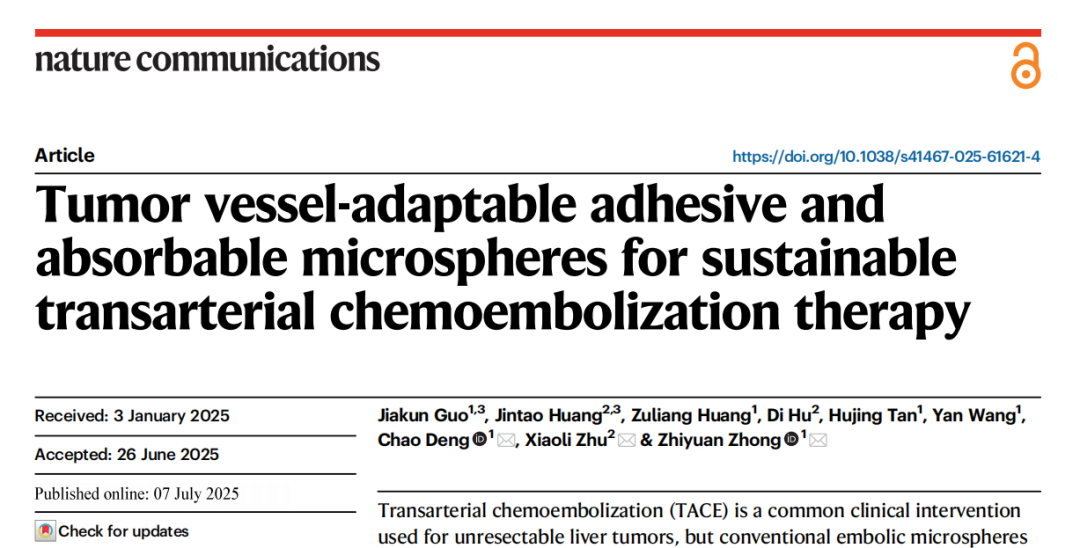

为攻克这些难题,苏州大学的研究团队近期发表在《自然-通讯》(Nature communications)上的一项里程碑式研究,设计并开发了一种全新的栓塞微球技术——3Asphere。该研究题为”Tumor vessel-adaptable adhesive and absorbable microspheres for sustainable transarterial chemoembolization therapy”(用于可持续经动脉化疗栓塞治疗的肿瘤血管适应性粘合剂和可吸收微球)。它并非对现有技术的修补,而是一次从材料科学和设计哲学出发的彻底革新。通过赋予微球三种前所未有的协同特性:血管自适应性(Adaptable)、血管粘附性(Adhesive)和生物可吸收性(Absorbable),3Asphere旨在从根本上解决TACE治疗中的核心痛点,为肝癌患者带来更持久、更有效的治疗希望。

3Asphere的核心理念在于其“3A”协同设计,这标志着栓塞剂从“被动填充”向“主动干预”的范式转变。

●自适应性 (Adaptable):赋予微球卓越的弹性,使其能够变形通过狭窄的微导管,并在进入肿瘤血管后恢复形态,像柔软的填充物一样适应不规则的血管腔,实现致密的物理封堵。

●粘附性 (Adhesive):利用生物分子间的特异性识别,使微球能够主动“粘附”在肿瘤血管内壁上,确保其在血流冲刷下稳固停留在目标位置。

●可吸收性 (Absorbable):微球在完成栓塞和药物释放任务后,可在体内被安全降解吸收,避免了永久性植入物可能带来的慢性炎症、异物反应,并为后续治疗扫清障碍。

这一设计的精髓在于材料的选择——透明质酸(Hyaluronic acid, HA)。HA不仅是构成人体的天然多糖,具有优异的生物相容性和生物可降解性,更重要的是,它是细胞表面CD44受体的天然配体。CD44受体恰恰在肿瘤相关血管内皮细胞上高度表达。因此,3Asphere的设计哲学,是从根本上将栓塞剂从一个惰性的物理“塞子”——如主流产品Embosphere(三丙烯酸酯聚合物)和DC Bead(聚乙烯醇水凝胶)的定位——重塑为一个临时的、具有生物活性的“智能支架”。它能主动与局部生物环境互动(粘附),高效执行其核心功能(栓塞和药物递送),最终被机体自然清除。

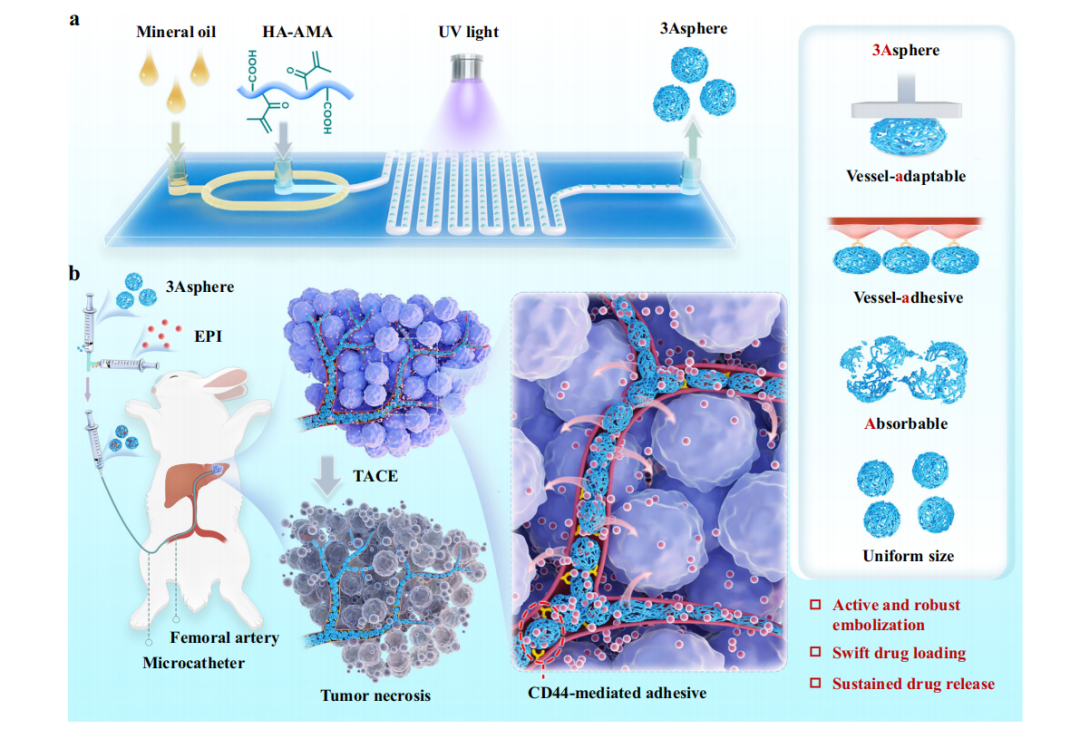

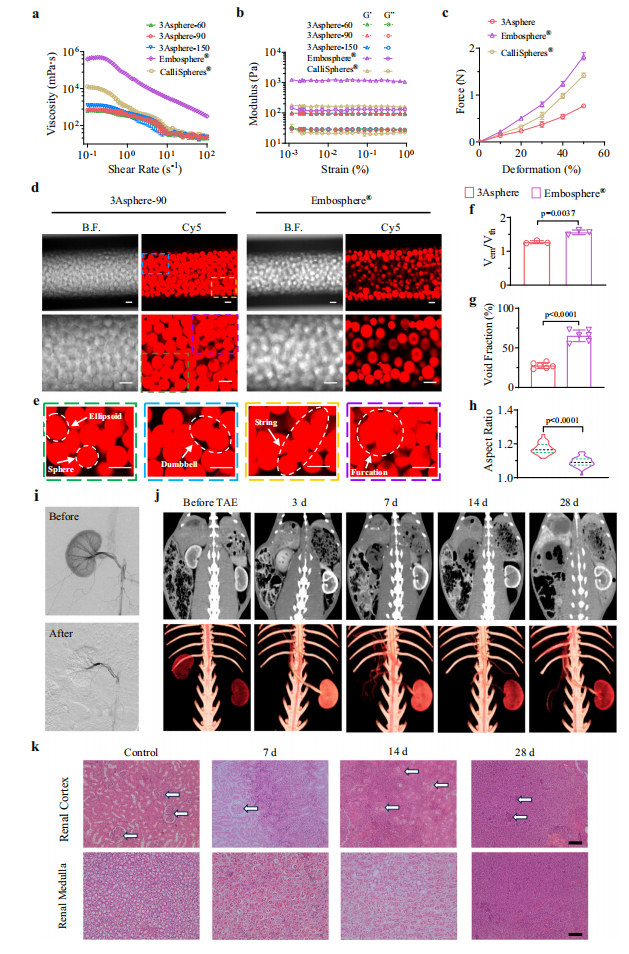

3Asphere的卓越性能始于其精准的制造工艺和巧妙的生物功能设计。通过微流控技术,其尺寸可以被精确控制在40-180 µm范围内,且尺寸高度均一,变异系数(CV)小于2.0% 10。这与市售的Embosphere(CV值22.1%)和CalliSpheres(CV值24.9%)形成了鲜明对比,后两者的尺寸分布宽泛而不均,这在临床上可能导致栓塞效果不佳。微流控技术确保了每一批次的3Asphere都具有高度可重复的性能,这是实现精准医疗的基础。然而,将微流控技术从实验室推向符合药品生产质量管理规范(GMP)的工业化大规模生产,是该技术商业化面临的最大挑战。

在降解特性方面,3Asphere展示了理想的“金发姑娘”窗口。在动物体内植入后,它能在约2个月内被逐渐、安全地降解吸收,伴随着极低的炎症反应。这与降解过快的淀粉微球或可能引发慢性炎症的PLGA微球形成对比。这个降解周期既能保证长达一个月的稳定栓塞,又能为TACE后高复发率的临床现实提供“按需”再治疗的便利。

此外,实验证明3Asphere与高表达CD44的肿瘤血管内皮细胞(HUVEC)的结合能力,显著强于几乎不结合的Embosphere微球。研究团队巧妙地将纳米医学中成熟的HA-CD44靶向策略,“降维”应用于微米级的器械上,其目的不再是让微球进入细胞,而是让其“粘”在血管壁上,形成一种抵抗血流冲刷的“主动锚定”机制,这是一种比被动机械摩擦更先进和可靠的靶向锁定机制。

3Asphere的“自适应性”有一系列硬数据支撑。力学测试显示,3Asphere比其主要竞争对手CalliSpheres和Embosphere更柔软、更易变形,只需约0.8 N的力就能被压缩50%的形变。在模拟血管的玻璃毛细管中,这种卓越的变形能力转化为前所未有的致密栓塞效果。3Asphere能够变形为多种形状,紧密地“挤”在一起,形成一个空隙率低至约28%的栓塞“塞子”。相比之下,更刚性的Embosphere只能保持球形,堆积松散。这种如同“填缝剂”般的致密栓塞效果,意味着能导致更彻底、更均匀的肿瘤缺血。在兔肾动脉模型中,3Asphere的栓塞效果得到了最终验证,注射后肾动脉血流被完全阻断,并且在长达28天的观察期内,未见任何血管再通的迹象,证明了其栓塞的持久性和稳固性。

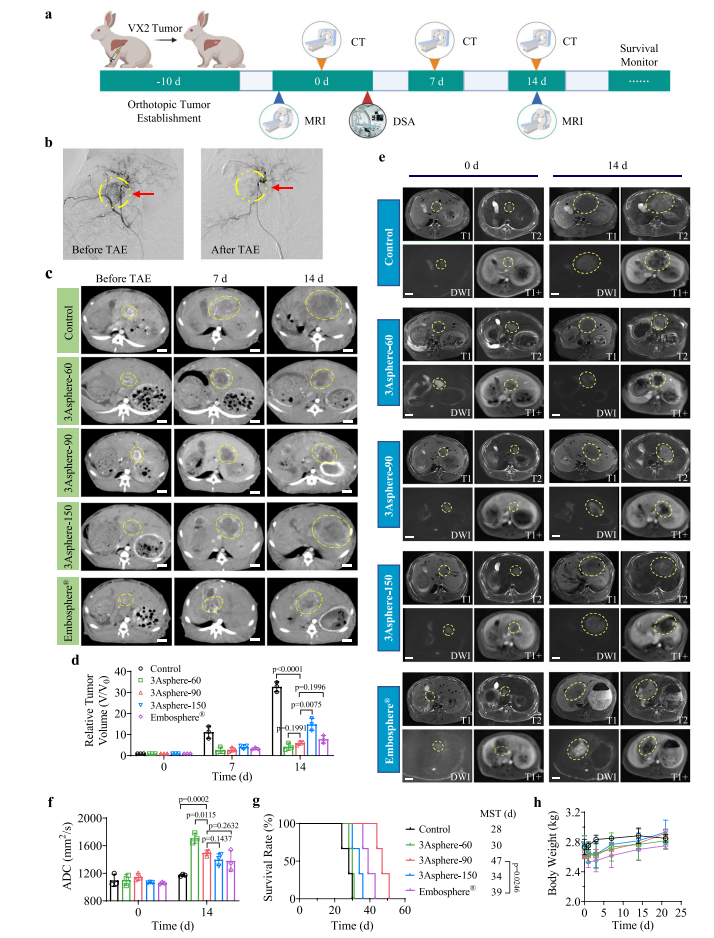

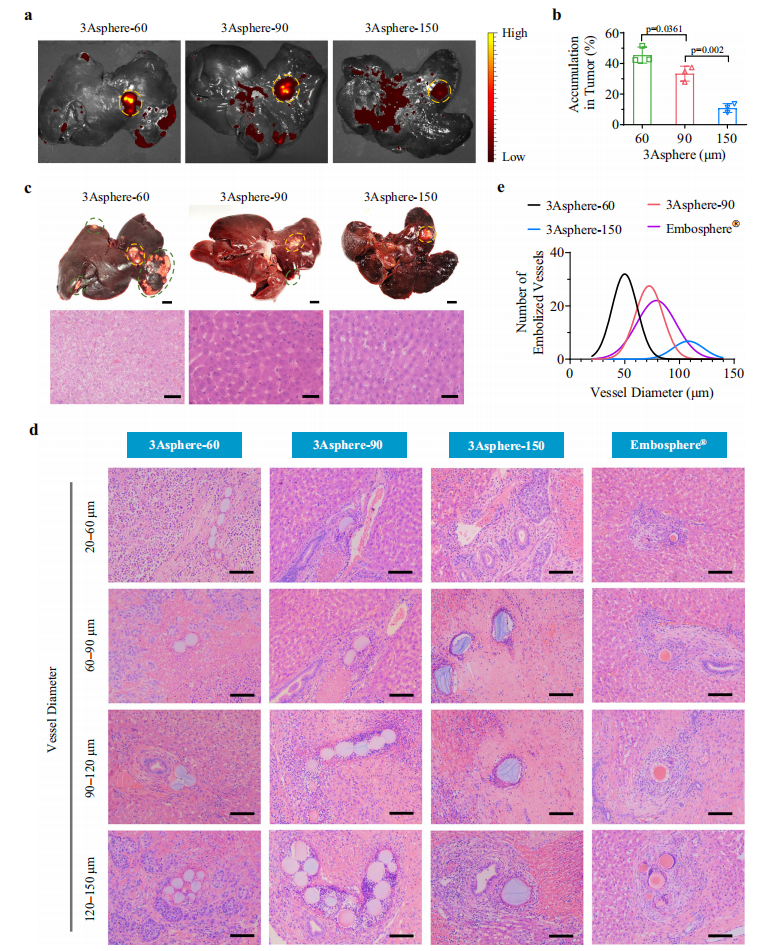

在兔VX2原位肝癌模型中,研究团队进一步探索了尺寸对治疗效果的精确影响。数据显示,尺寸越小的3Asphere(60 µm),对肿瘤生长的抑制作用越强。然而,一个看似矛盾的结果出现了:90 µm微球组的兔子中位生存时间最长(47天),显著优于60 µm组。论文指出,这可能是因为在兔子这样的小动物模型中,难以实现精准的“超选择性”导管插入,导致最小的60 µm微球在栓塞肿瘤的同时,也可能“漂”入健康肝脏组织,造成了不必要的“脱靶”损伤。这一动物模型的局限性,反而可能暗示了3Asphere在人体应用中隐藏的巨大潜力,在临床实践中,医生能够将微导管精准送达肿瘤供血动脉,从而完全释放小尺寸微球的卓越杀伤潜力。通过荧光标记和组织学分析,研究清晰地显示,具有高度变形能力的3Asphere能够“挤”进直径远小于其自身的末梢血管中(小至20-60 µm),实现了深入肿瘤血管“毛细血管”级别的封堵,这是其超越现有技术的根本优势之一。

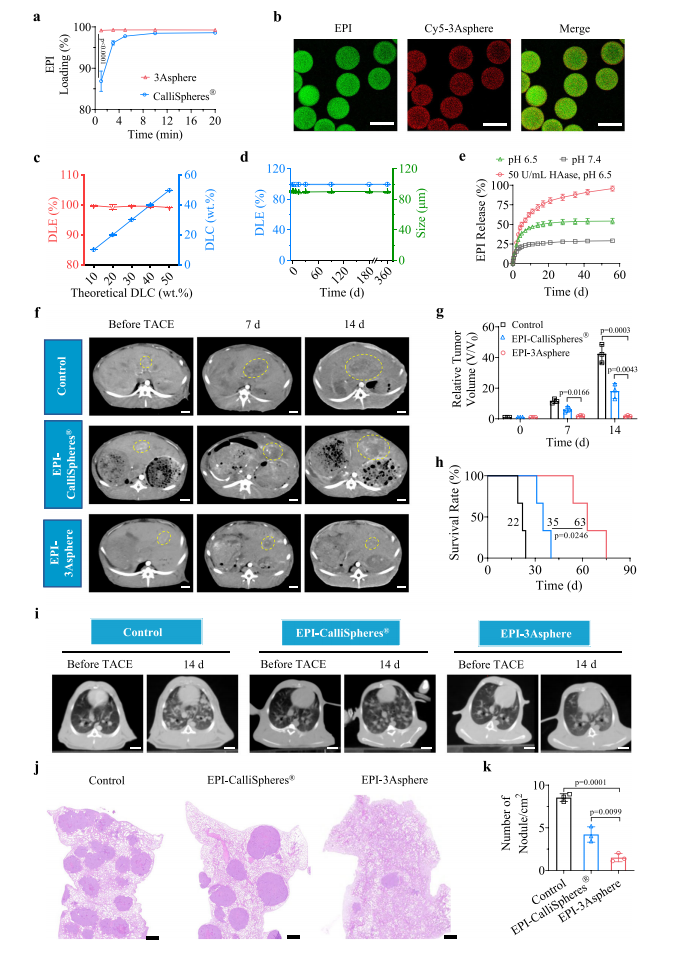

当3Asphere作为化疗药物载体时,它展现出了颠覆性的药物动力学特性。数据显示,3Asphere装载化疗药物表柔比星(EPI)的过程极其迅速(不到1分钟),载药浓度可高达100 mg/mL。最为关键的是其释放曲线:它能在长达56天的时间里,持续、稳定且近乎完全地(>95%)释放药物。这与传统载药微球“爆发性”释放且大量药物被永久困在微球内形成鲜明对比。这种优越的药物动力学直接转化为了卓越的体内疗效。在与载药CalliSpheres的头对头比较中,EPI-3Asphere更有效地抑制了肿瘤生长,显著减少了肺部转移,并将兔子的中位生存时间从35天大幅延长至63天。

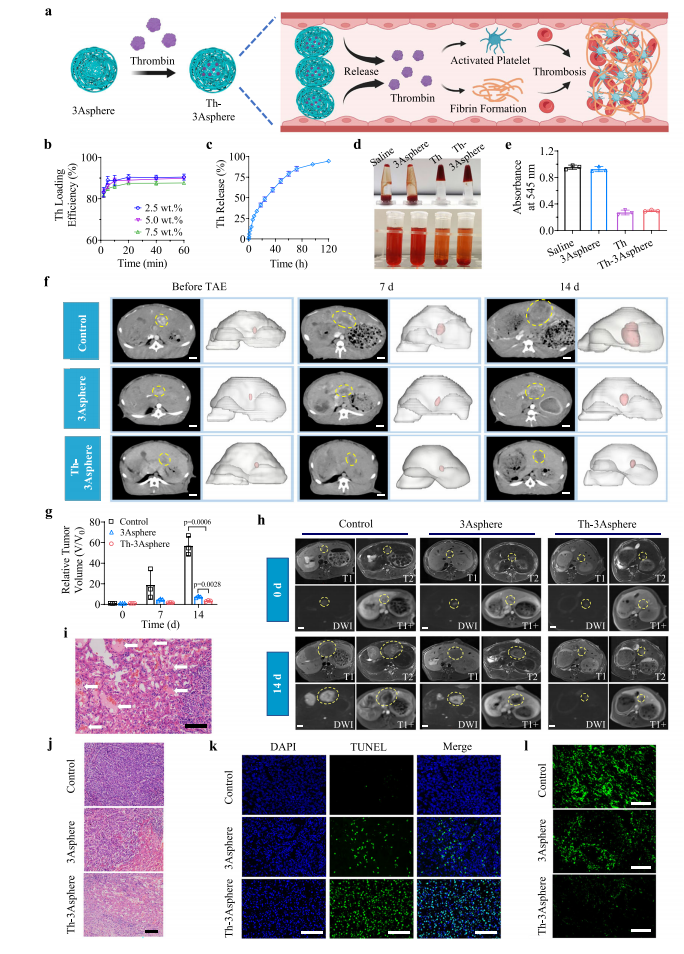

3Asphere的潜力远不止于物理栓塞和化疗。研究团队通过一个巧妙的实验,展示了其作为一个通用型生物制剂递送平台的巨大前景。他们将生物蛋白——凝血酶(Thrombin)——装载到3Asphere中,在兔肝癌模型中,这种Th-3Asphere展现出惊人的协同效应。与空白微球相比,它不仅显著增强了对肿瘤生长的抑制,更在肿瘤内部的细小动脉中诱导了广泛的血栓形成,实现了物理栓塞与生物诱导血栓的双重封堵,且未引发全身性的凝血功能紊紊乱,证明了其高度的局部性和安全性。这项实验证明3Asphere是一个能够局部递送功能性生物大分子的通用平台,为未来递送免疫调节因子或抗血管生成药物开辟了广阔的想象空间。

肝动脉栓塞治疗领域主要由传统TACE(cTACE)、载药微球TACE(DEB-TACE)和放射性栓塞(TARE/SIRT)构成。3Asphere的出现,将对现有格局发起有力挑战,其核心优势在于其“可吸收”和“主动粘附”特性,以及革命性的药物释放动力学,直接对标Embosphere和DC Bead等主流产品。然而,值得注意的是,波士顿科学公司近年推出的DC Bead LUMI,通过整合造影剂实现了术中实时可视化,这是一个3Asphere目前不具备的强大功能,构成了直接的竞争威胁。从一项突破性的研究成果到成熟的临床产品,3Asphere仍面临着严峻的转化挑战,其中最核心的便是生产制造:如何将实验室级别的微流控精密工艺,放大到符合GMP标准的工业化生产规模,是其商业化道路上必须跨越的门槛。 然而,3Asphere真正的颠覆性潜力,可能并不仅仅在于成为一个更优秀的TACE栓塞剂,而在于它将如何融入肝癌治疗的下一个时代——TACE联合免疫治疗的时代。近期,多项重磅三期临床试验(如EMERALD-1和LEAP-012)的结果已经或正在改写临床指南,表明TACE联合PD-1/PD-L1抑制剂及抗血管生成药物能够显著延长患者的无进展生存期,正在成为中期肝癌治疗的新标准。 在这一新范式下,3Asphere有望成为免疫联合疗法的“最佳搭档”。其潜在的协同机制包括:通过更彻底的肿瘤坏死诱导更强的免疫原性激活;通过可吸收和低炎症反应特性塑造更优的肿瘤免疫微环境;以及利用HA-CD44相互作用产生潜在的免疫调节协同效应。因此,3Asphere的终极价值,或许并非作为独立的TACE工具,而是作为这些强大的新一代联合疗法中,那个最能激发免疫潜能的局部治疗基石。 最终评估:3Asphere代表了栓塞技术领域一次基于理性设计的重大飞跃。尽管面临着生产转化等现实挑战,但其不仅有望提升TACE本身的疗效,更有可能在TACE联合免疫治疗的新浪潮中扮演关键角色。这使其成为当今介入肿瘤学领域最值得期待的创新之一。

https://www.nature.com/articles/s41467-025-61621-4 END 撰文 | 赵亚军 排版 | 王可豪 审核 | 医工学人理事会 扫码加入医工学人,进入综合及细分领域群聊, 参与线上线下交流活动

推荐阅读

医工简报 | 基于机器学习的个性化可穿戴机器人控制改善受损手臂功能;超声成像预测甲状腺癌侧淋巴结转移的可解释多模态深度学习

点击关注医工学人

本篇文章来源于微信公众号: 医工学人