星标“医工学人”,第一时间获取医工交叉领域新闻动态~

植入式医疗电子设备,如深部脑刺激器、心脏起搏器和神经接口,是现代医学对抗帕金森病、心脏病和瘫痪等重大疾病的有力武器。然而,一个根本性的矛盾长期困扰着该领域:如何将坚硬、无生命的电子器件,安全、稳定地植入柔软、动态的人体组织中?这种“硬”与“软”的冲突,常常导致机械不匹配、慢性炎症、疤痕组织增生,最终造成设备性能下降甚至失效。

近日,一篇发表于国际顶尖期刊《Advanced Materials》的重磅综述,为我们指明了一条极具前景的解决之道。来自北京大学等机构的科研团队系统地梳理了“基于生物材料的纤维状植入式探针(Biomaterial-Based Fibrous Implantable Probes)”的最新进展。这些探针如同一根根智能的“生物线”,以其前所未有的柔性、生物相容性和多功能性,正准备彻底改变组织与电子的交互方式。

01 该研究(综述文章)的主要进步与发展 这篇综述的核心贡献在于,它不仅清晰地阐述了为何“纤维”是植入式探针的理想形态,更系统地总结了如何利用先进的“生物材料”和制造技术,将这一理念变为现实,从而开启一个全新的生物电子时代。

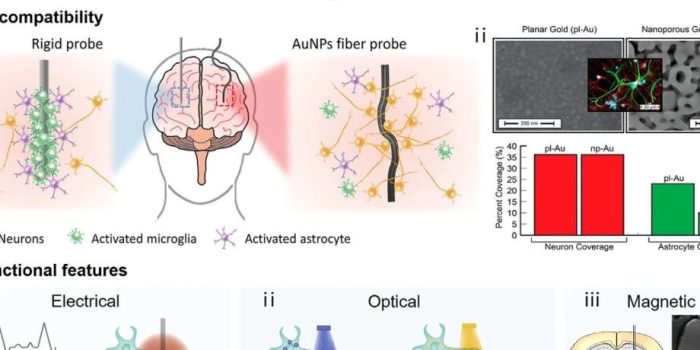

1.形态的革命:从“硬块”到“柔线” 文章开篇即点明,与传统的块状(如犹他阵列)或片状(薄膜电极)探针相比,纤维状探针具有天然的结构优势。 极致的柔性与机械兼容性:纤维的高长径比使其具有极低的弯曲刚度,能够像一根线一样轻松弯曲,完美匹配柔软、动态的生物组织。这从根本上减少了植入物与组织间的微动和剪切应力,从而显著降低了长期的炎症反应和纤维化风险。 微创植入:纤细的形态使得探针可以通过类似注射的方式微创植入,大大减少了手术创伤。 高信噪比: 纤维的高比表面积为信号交换提供了更广阔的界面,有助于提升电生理信号记录的质量。 植入式探针的演进历程(改编自论文图2) 图片说明:该图清晰地展示了植入式探针从早期坚硬的金属电极(a)、硅基密歇根探针(b)和犹他阵列(c),逐步向柔性的薄膜电极(d)和超柔性的网状/纤维状探针(e-h)演进的历史。可以看到,探针的厚度和弯曲刚度在数十年间降低了数百万倍,充分说明了“柔性化”是该领域不可逆转的趋势。

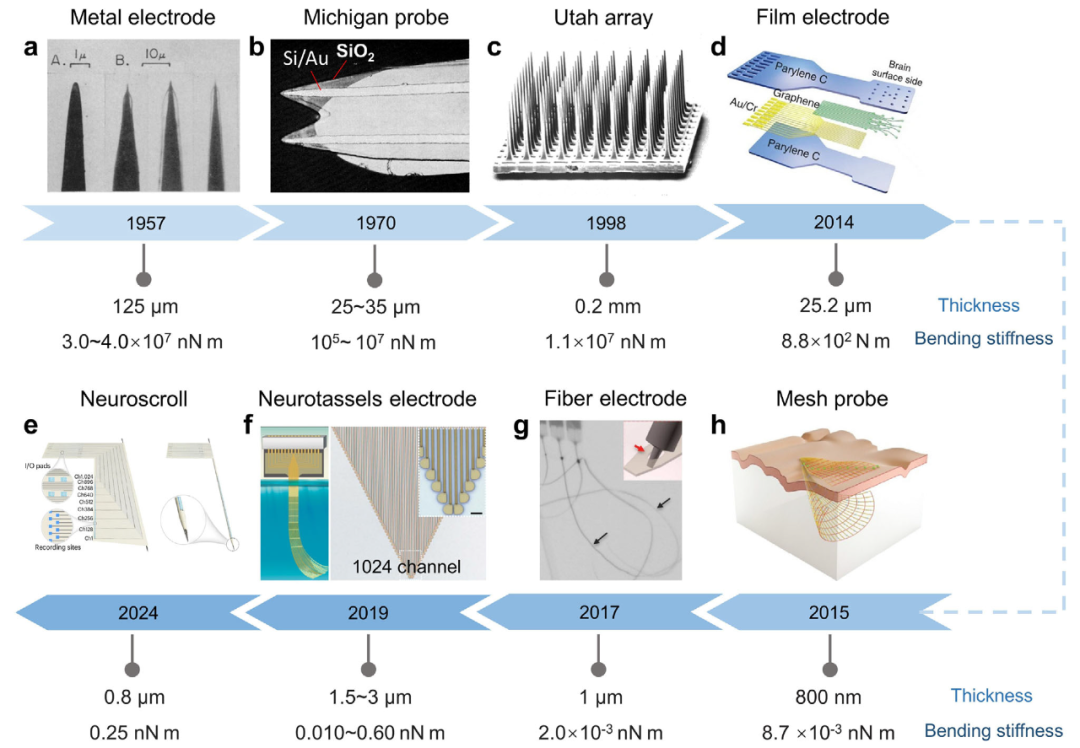

2.材料的革命:拥抱生物相容与可降解 如果说“纤维”是理想的形态,那么“生物材料”则是赋予其生命力的灵魂。这篇综述强调,利用天然高分子(如丝蛋白、角蛋白、海藻酸盐)和生物可降解合成聚合物(如聚乳酸PLA)来构建纤维探针,是该领域的重大飞跃。 卓越的生物相容性:这些材料源于自然或经过精心设计,其化学成分和力学性能与人体组织更为接近,能够更好地“融入”生理环境。 可控的生物降解性:这是最具革命性的特点。基于生物材料的探针可以在完成其使命(如术后短期监测或辅助组织再生)后,在体内安全、无毒地降解并被吸收,从而免除了需要二次手术取出的痛苦和风险。这为开发“瞬时”或“暂驻”型医疗设备打开了大门。 纤维状植入式探针的关键设计要素(改编自论文图4) 图片说明:该图系统地总结了设计高性能纤维探针必须考虑的四大要素。a) 机械兼容性:探针的杨氏模量和弯曲刚度需与软组织匹配。b) 生物相容性:通过表面修饰等手段减少异物反应。c) 多功能性:集成电、光、磁等多种功能。d) 生物可降解性:实现探针在体内的安全降解。

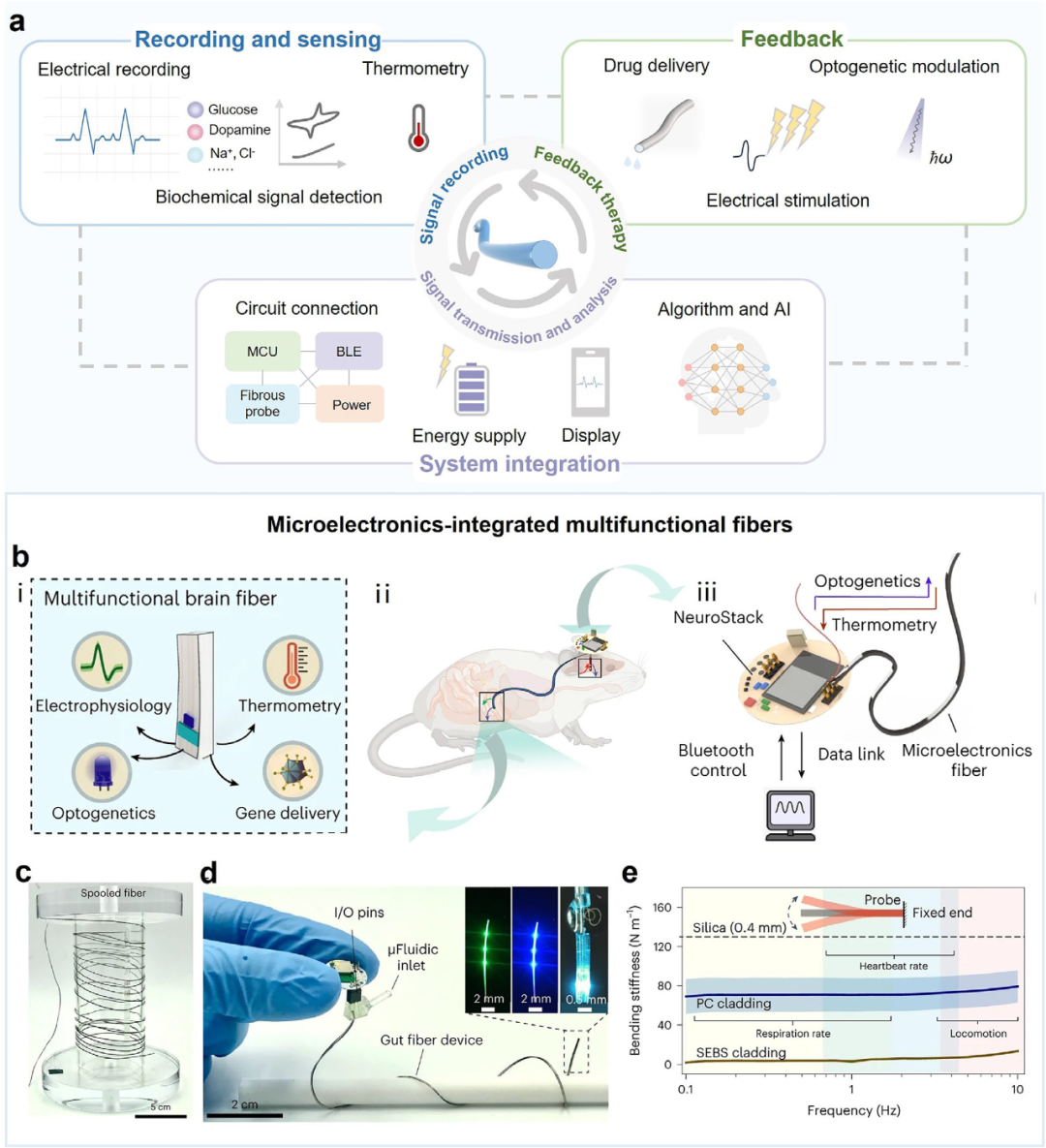

3.制造与功能的革命:从单根纤维到多功能系统 文章深入探讨了如何将简单的纤维升级为强大的多功能诊疗平台。 先进的制造技术:综述详细介绍了多种前沿的纤维制造技术,如湿法纺丝、热拉伸、微流控纺丝和3D打印。这些技术不仅能生产出均一的纤维,更能制造出具有复杂内部结构(如核-壳结构)的多材料复合纤维。 多功能集成:通过上述技术,可以将电极、光纤、微流控通道等多种功能元件集成到一根微米级的纤维中。这使得单根探针就能同时实现电生理信号记录、光遗传学调控、化学物质传感和药物递送等多种任务,构建起“感知-诊断-治疗”一体化的闭环系统。 多功能纤维探针的系统集成(改编自论文图14)

图片说明:该图描绘了一个理想的、基于纤维探针的闭环诊疗系统。探针在体内进行多模态信号(电、化学、温度)的采集,通过无线模块将数据传输至体外设备进行分析(可结合AI算法),分析结果再反馈控制探针执行治疗指令(如电刺激、光遗传调控、药物递送),形成一个完整的智能诊疗闭环。

02

结论

总而言之,《用于组织-电子界面的基于生物材料的纤维状植入式探针》这篇综述,为我们系统地勾勒出下一代植入式生物电子技术的发展蓝图。通过将纤维形态的结构优势与生物材料的内在优点相结合,研究者们正在创造出能够与人体和谐共存、甚至最终融为一体的智能医疗设备。这些如“生物线”般精巧的探针,不仅有望解决当前植入式设备面临的长期稳定性和生物相容性难题,更将以其前所未有的多功能集成能力,在神经科学研究、慢性病管理、组织再生工程等领域发挥革命性的作用。

▼参考文献 Xu, M., Lin, Z., Tong, X., Yang, D., & Shao, Y. (2025). Biomaterial-Based Fibrous Implantable Probes for Tissue-Electronics Interface. Advanced Materials, 2504372. https://doi.org/10.1002/adma.202504372

END 撰文 | 张越青 排版 | 周宇茜 审核 | 医工学人理事会 扫码加入医工学人,进入综合及细分领域群聊,参与线上线下交流活动

推荐阅读

点击关注医工学人

本篇文章来源于微信公众号: 医工学人