星标“医工学人”,第一时间获取医工交叉领域新闻动态~

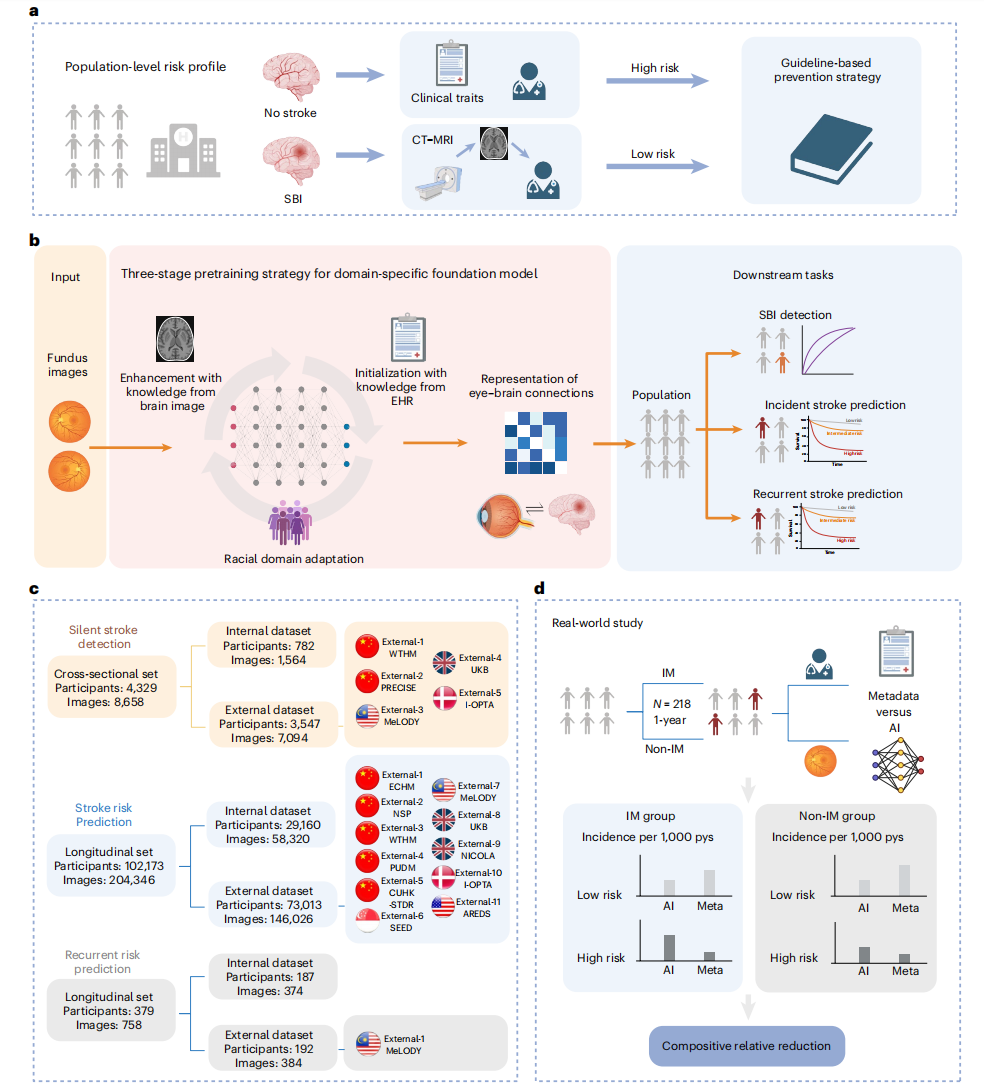

中风是全球范围内导致死亡和长期残疾的主要元凶之一 ,在众多中风风险因素中,“无症状性脑梗死”(Silent Brain Infarction,SBI)如同一位“沉默的杀手”。它在普通人群中的患病率高达20%,是未来发生临床中风的强烈预警信号。然而,发现这位杀手的踪迹,目前主要依赖昂贵且难以普及的脑部磁共振(MRI)或CT扫描,这使得大规模筛查在经济和可行性上都面临巨大挑战。为了填补这一关键的临床空白,一个国际化的科研团队开发并验证了一套名为DeepRETStroke的尖端深度学习系统。该系统另辟蹊径,利用一张小小的眼底视网膜照片,就能精准识别SBI的存在,并预测未来数年的中风风险,真正实现了“窥一斑而知全豹”。

01

技术革新:三阶预训练,铸就“眼-脑连接”AI大脑

-

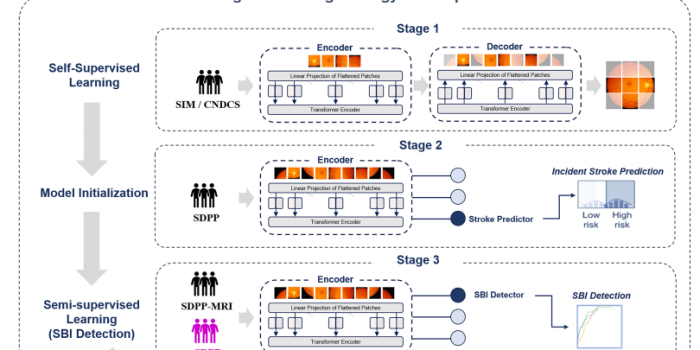

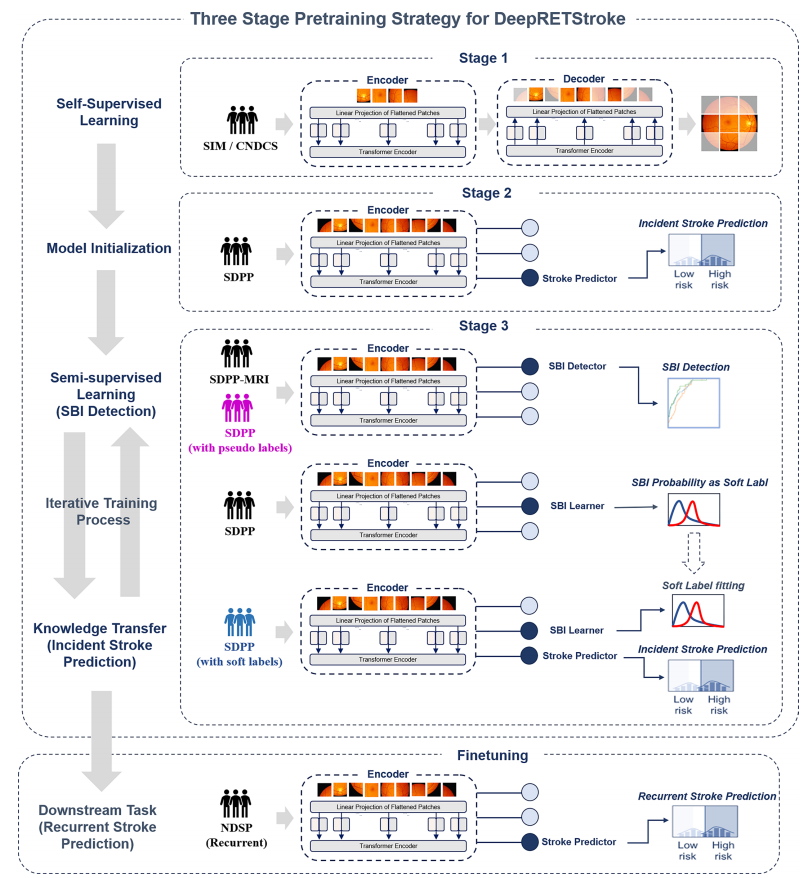

第一阶段:自监督学习奠定基础。 系统首先在包含895,640张视网膜照片的超大规模数据集上进行预训练。通过自监督学习,模型能自主学习视网膜的普适性特征,构建了对眼底结构的深层理解。 -

第二阶段:模型初始化获取先验知识。 模型利用部分数据集进行初次中风预测训练,这使其在进入核心学习阶段前,就已具备了关于眼-脑关联的初步认知。 -

第三阶段:半监督学习与知识迁移。

-

SBI检测器训练:系统利用少量经MRI确诊的SBI样本作为“教师”,通过半监督学习策略,在大量未标记的眼底照片中“挖掘”出具有高置信度的SBI疑似样本,并为它们打上“伪标签”,从而不断扩大训练集,持续优化SBI检测器的性能。

-

知识迁移增强中风预测:SBI检测器会为每个样本生成一个SBI的患病概率(即“软标签”)。在预测未来中风风险时,这个“软标签”会作为一个辅助任务,与主要的中风预测任务共同训练。通过这种方式,模型不仅能预测未来事件,还能同时学习样本在当前基线下的亚临床病变状态(即SBI),从而极大地提升了中风预测的精准度。

02

性能验证:在三大任务中表现卓越

研究团队在SBI检测、新发中风预测和复发性中风预测三大任务中,对DeepRETStroke的性能进行了严格的内部和外部验证。

-

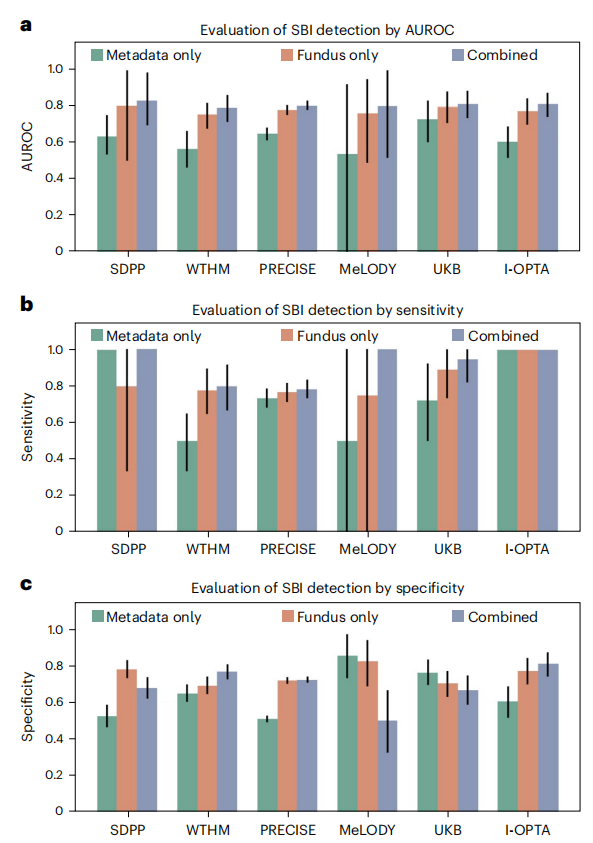

SBI检测:精准识别“沉默杀手” 在内部验证中,仅凭眼底照片(Fundus only),DeepRETStroke检测SBI的准确性(AUC)就达到了0.797,显著高于基于传统临床风险因素的元数据模型(Metadata only)的0.633。在多个外部数据集的验证中,这一优势也得到了保持,证明了其强大的泛化能力(如图3a所示)。

图3:DeepRETStroke系统在SBI检测任务上的性能。a)在内部(SDPP)及多个外部验证集上,模型的AUROC(曲线下面积)表现。绿色条代表仅使用临床特征(Metadata only),橙色条代表仅使用眼底照片(Fundus only),灰色条代表两者结合(Combined)。b)模型的敏感性。c)模型的特异性。可以看出,仅使用眼底照片的模型在多数情况下优于传统临床模型。

-

新发中风预测:五年风险,一目了然

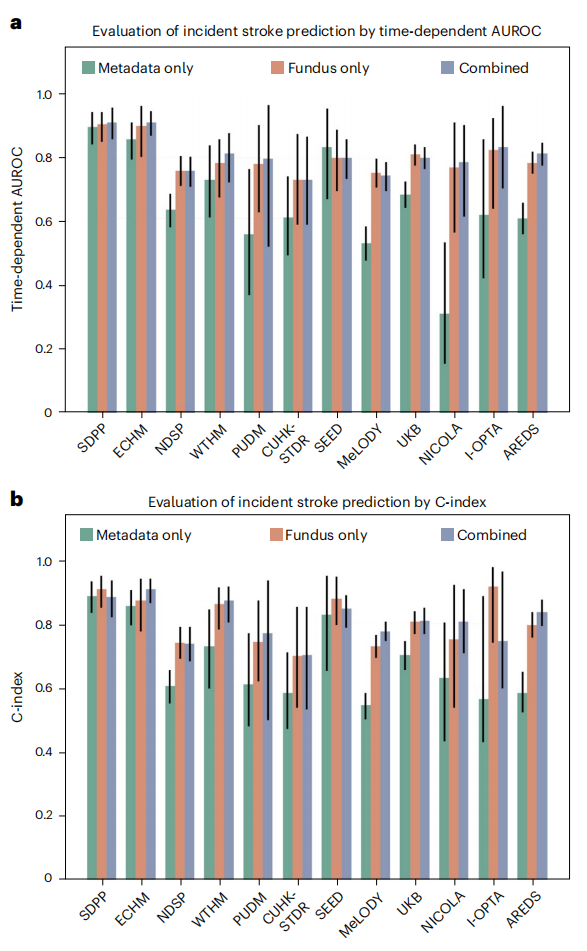

在预测5年内首次发生中风的内部验证中,DeepRETStroke仅凭眼底照片就取得了AUC 0.901的优异成绩。在横跨11个外部多民族数据集的验证中,其AUC范围在0.728到0.895之间。在绝大多数数据集中,眼底模型的表现均优于传统临床风险模型(如图4a所示),这充分说明仅通过眼底照片进行精准中风预测是完全可行的。

图4:DeepRETStroke系统在新发中风预测任务上的性能。a)在第五年时间点的AUROC表现。b)C-index表现。在绝大多数数据集上,仅凭眼底照片(橙色条)的模型性能都优于或媲美仅使用临床特征的模型(绿色条)。

-

复发性中风预测:拓展应用,服务已病人群

该系统还被进一步微调,用于预测已有中风病史患者的复发风险。在内部验证中,其AUC达到了0.769,在外部验证中同样优于传统模型(0.727vs0.705)。

03

真实世界研究:AI指导下的干预可将中风复发风险降低82%

为了检验DeepRETStroke在真实临床场景中的价值,研究团队进行了一项包含218名卒中患者的前瞻性研究。患者被分为接受综合医院-社区一体化管理(IM组)和非一体化管理(non-IM组)。研究发现,若根据DeepRETStroke的风险分层来指导干预策略(对高危组进行强化干预,低危组进行非强化干预),相比于基于传统临床特征的风险分层,与中风复发事件减少82.44%相关联。这一惊人数据初步证明,DeepRETStroke有潜力优化风险分层,使预防资源能更有效地分配给最需要的人群。

04

前沿展望:开启无创、普惠的中风筛查新范式

▼参考文献

[1] Jiang, N., Ji, H., Guan, Z. et al. A deep learning system for detecting silent brain infarction and predicting stroke risk. Nat. Biomed. Eng (2025).

END

撰文 | 庞经瑞

编辑 | 张艳青

审核 | 医工学人理事会

扫码加入医工学人,进入综合及细分领域群聊,参与线上线下交流活动

推荐阅读

点击关注医工学人

本篇文章来源于微信公众号: 医工学人