星标“医工学人”,第一时间获取医工交叉领域新闻动态~

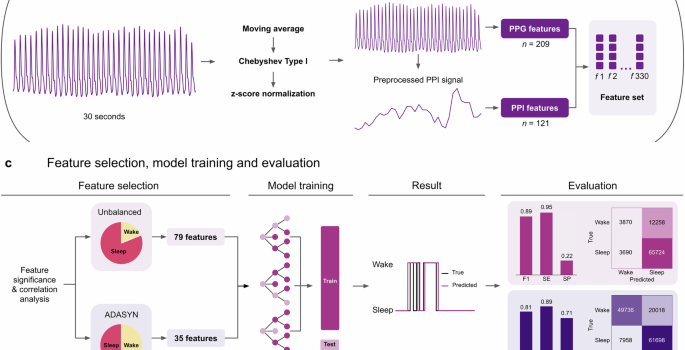

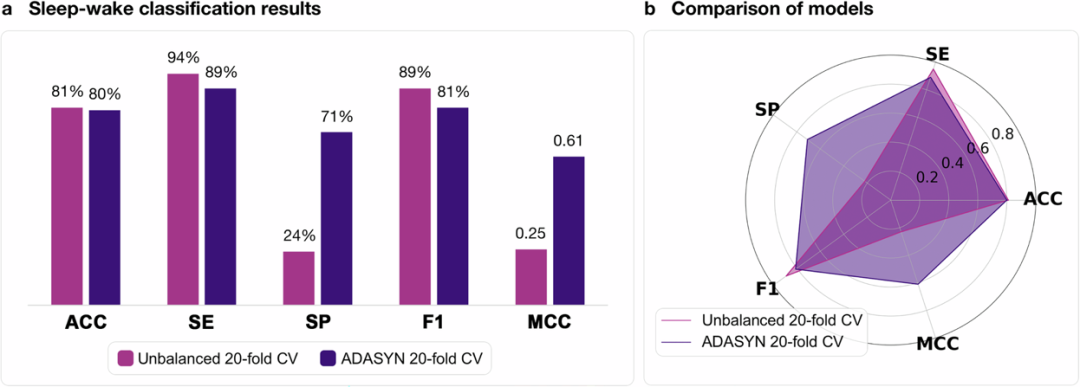

《研究流程与结果概览 (改编自原文Fig. 1)》

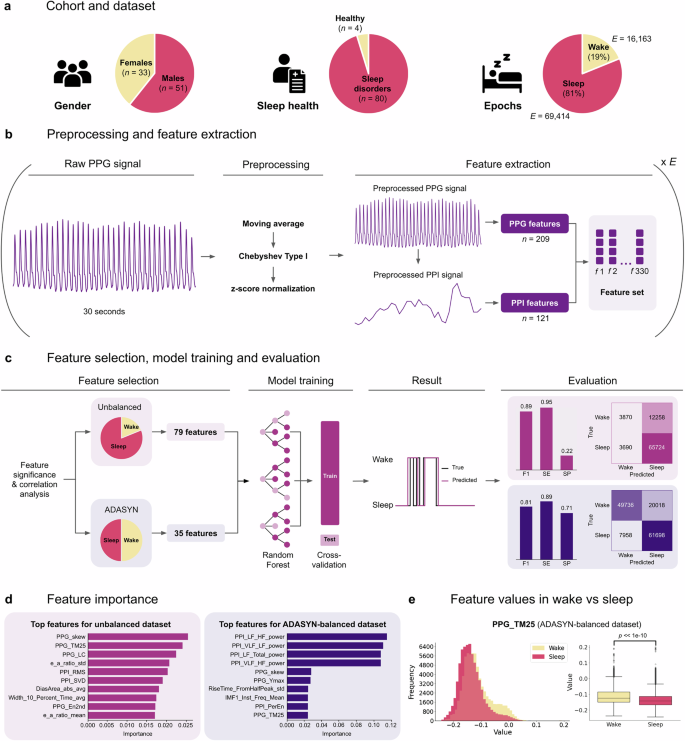

《睡眠-觉醒分类结果:不平衡与ADASYN平衡数据集对比 (改编自原文Fig. 2)》

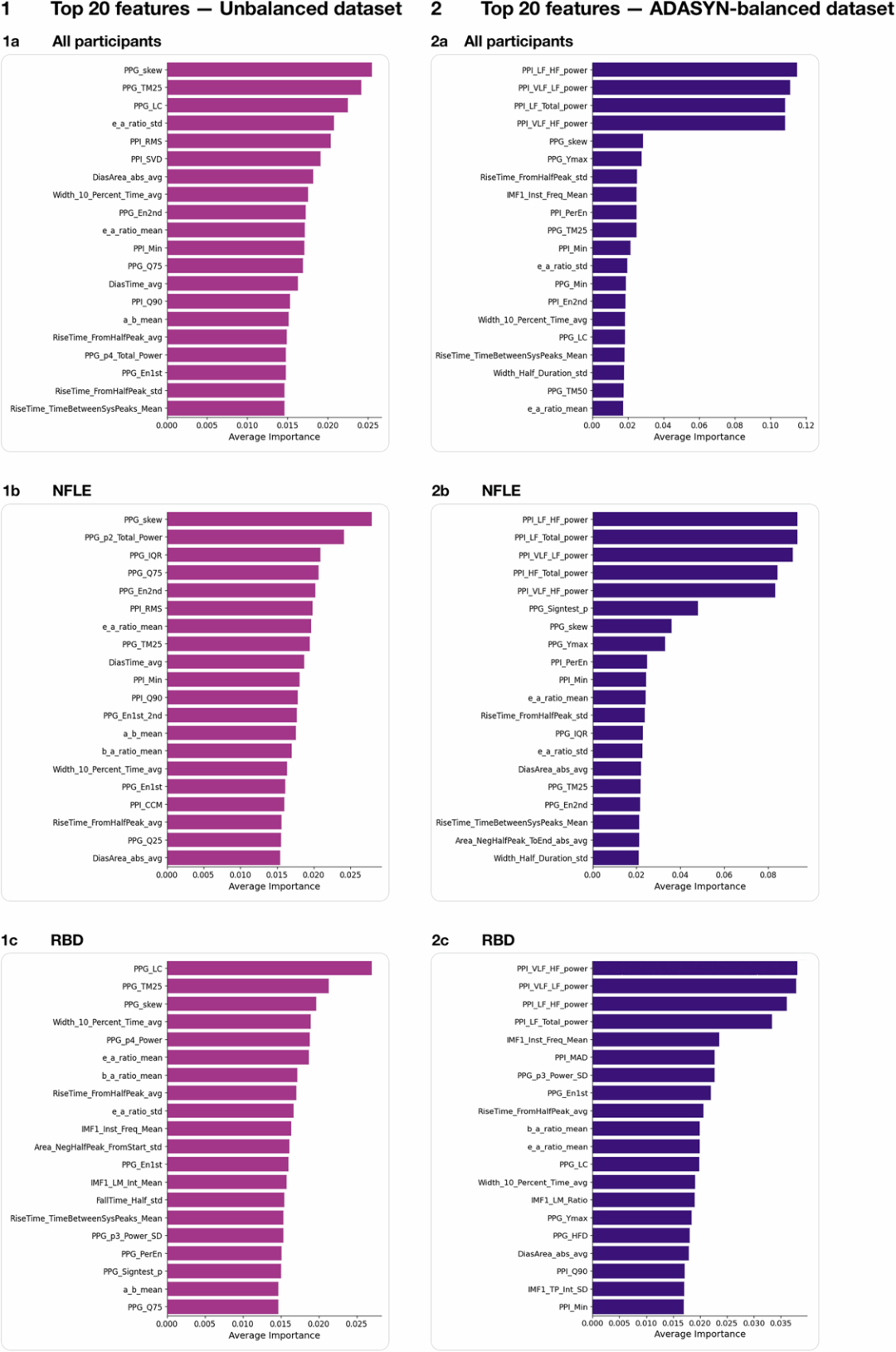

《睡眠-觉醒分类中的重要特征排序 (改编自原文Fig. 4)》

-

推动可穿戴睡眠监测设备的发展: 可解释的、基于特征的模型更易于优化和部署到资源受限的可穿戴设备上,有望实现大规模、长期的家庭睡眠监测,为用户提供个性化的睡眠健康管理。

-

辅助临床诊断与管理: 准确的睡眠-觉醒分类是评估睡眠质量、诊断睡眠障碍(如失眠、睡眠呼吸暂停)的基础。PPG监测可以作为PSG的有效补充或筛查工具,尤其适用于不便进行PSG检查的人群或需要长期随访的患者。

-

促进对睡眠生理机制的理解: 通过分析对分类贡献大的生理特征,可以进一步加深对睡眠-觉醒转换过程中自主神经系统、心血管系统变化的理解。

参考资料:

END

编译 | 张越青

编辑 | 吴苡齐

审核 | 医工学人理事会

扫码添加医工学人负责人,进入综合及细分领域群聊(国内外医工交叉领域顶尖高校、科研院所、医院、企业等专家学者、硕博士、工程师、企业家等),参与线上线下交流活动

推荐阅读

医工简报 | DeepSeek 在中国医院系统中的“低成本”采用;一种软体机器人全人工混合动力心脏

点击关注医工学人

本篇文章来源于微信公众号: 医工学人