《医工周报》是医工学人收集、整理与发布的周期性医工领域新闻动态,包括科学研究、创新产品、政策热点等;涉及的领域包括生物医学工程、转化医学、临床医学、卫生系统信息化等。周期性医工领域新闻动态的发布,有助于工程研究人员和临床医生迅速了解该领域在学术链、价值链、产业链及政策链的最新现状,帮助医工领域研究者及从业者获得研究启发及转化可能。医工学人也特别推出《医工周报·研读会》,分享给各位读者。

识别二维码锁定每周《医工周报·研读会》

科学研究

1 用于伤口部位的电疗和阻抗传感的生物可吸收、无线和无电池系统

美国西北大学John A. Rogers和Guillermo A. Ameer课题组展示了一种小型化的无线、无电池的生物可吸收电疗系统。基于夹板糖尿病小鼠伤口模型的研究证实了通过引导上皮迁移、调节炎症和促进血管生成来加速伤口闭合的功效。阻抗的变化为追踪愈合过程提供了手段。结果证明了这是一个用于伤口部位的电疗的简单而有效的平台。

2 使用可穿戴人工喉咙的混合模态语音识别和交互

文献提出了一种基于石墨烯的智能可穿戴人工喉咙 (AT),它对人类语音和发声相关的动作敏感。它对声音信号和机械运动的混合模式的感知使 AT 能够获取具有低基频的信号,同时保持抗噪性。实验结果表明,混合模态 AT 可以检测基本语音元素(音素、声调和单词),平均准确率为 99.05%。通过集成 AI 模型,它能够识别喉切除术患者含糊地说出的日常用语,准确率超过 90%。此外可将识别出的内容合成语音并在 AT 上播放,以恢复患者的发声能力。其可行的制造工艺、稳定的性能、抗噪声性和集成发声功能使 AT 成为下一代语音识别和交互系统的有前途的工具。

创新产品

1 希卡利科技:毫米波雷达实现无感监测呼吸疾病和睡眠

▼点击下方图片可转至全文链接

上海交通大学人工智能研究院顾昌展团队基于自研的、专为消费级定制的毫米波硬件架构,创新性地解决了近距盲区、收发信号干扰、邻近杂散等问题,实现了微米级精细目标检测。该研究为心肺疾病健康的长期监测提供了一种舒适的方案,免去穿戴式医疗检测设备的束缚,提高病患的监测依从性。2022 年,团队正式注册了希卡立科技。

目前,他们已经拥有针对睡眠呼吸暂停、睡眠分期、心情焦虑指数、房颤早筛等多个可产品化的 AI 模型。经过医院的验证和多轮迭代后,第一代产品已在 2023 年的美国消费电子展 CES 上全球首发。

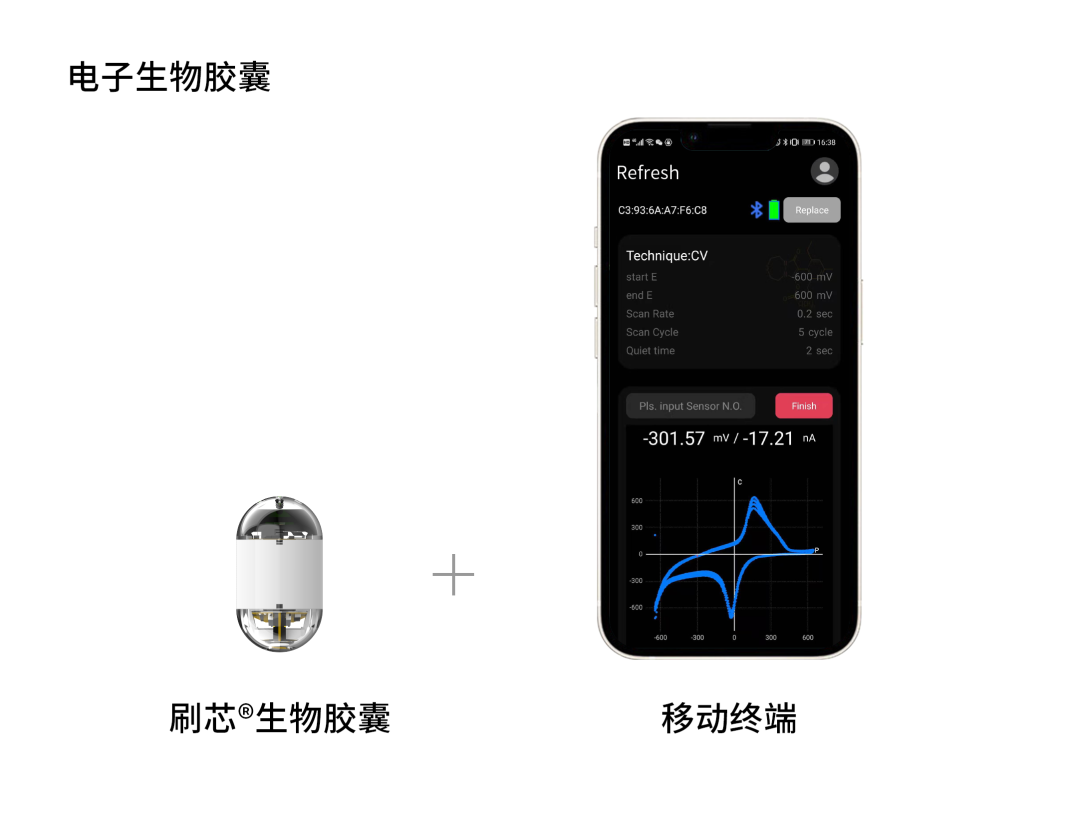

2 刷新传感:刷芯®生物胶囊,比胃镜胶囊还要小的电化学工作站!

▼点击下方图片可转至全文链接

刷芯®胶囊电化学工作平台是刷新传感在U盘电化学工作站基础上,通过进一步集成化开发打造的极致微型化电化学平台。区别于现有胃镜胶囊通过“视觉”实现对人体胃部的检测方案,生物胶囊基于电化学原理,通过“味觉、嗅觉和触觉”来实现对肠胃内环境实时监测;此外,胃镜胶囊需要通过大型外置的磁控设备来控制胶囊的“视觉”方向,而生物胶囊不需要额外的操控设备,便能实时获取有效数据并实时传输。

政策热点

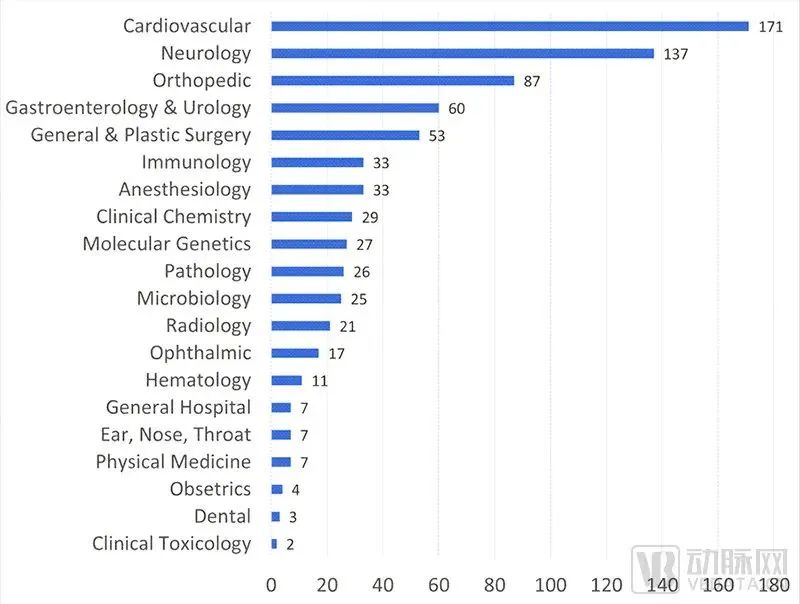

1 FDA“突破性设备”给我们什么启示?

▼点击下方图片可转至全文链接

近年来,在政策助力和资本扶持下,我国医疗器械行业整体水平不断提升,从国内医疗器械行业从从一穷二白到各领域全面开花,并逐步突破核心领域及关键技术,甚至在某些领域达到了国际先进水平。近日,FDA和NMPA先后发布了2022年医疗器械创新方面的总结。动脉网据此进行了整理,希望能够厘清我国与全球先进水平在医疗器械创新方向上的不同,以为行业参考。

2 中国信通院:远程医疗器械研究报告告

▼点击下方图片可转至全文链接

近日,中国信息通信研究院联合人工智能医疗创新合作平台和国家药监局器审中心编制发布了《远程医疗器械研究报告(2023)》(以下简称“报告”)。远程医疗器械涉及信息通信、医疗器械、卫生健康等多个交叉领域,对推动相关行业的纵深发展具有牵引带动作用,蕴含着巨大的融合创新空间。随着5G/千兆光纤、人工智能、云计算等新一代信息技术的快速发展,以及芯片、传感器等硬件的快速迭代,远程医疗器械的发展也步入快车道。为了协同产业各方推动远程医疗器械产业创新发展,加快远程医疗器械应用落地,报告梳理了远程医疗器械发展背景,从包括远程康复类医疗器械在内的远程医疗器械应用分类、网络需求及组网方式、监管思路等方面进行研究和探讨,并针对远程医疗器械未来发展给出建议。

编辑 | 刘帅

审核 | 医工学人

医工学人简介

医工学人是在医疗科技创新与医工交叉背景下成立的多高校学生学术组织。旨在建立医学、工程学领域研究者的对话渠道,创造交流分享医工交叉前沿技术的优质平台,推动医疗科技创新与医工交叉融合。

目前组织内共有近四百位来自复旦大学、西安交通大学、上海交通大学、清华大学、浙江大学、中国科学技术大学、各高校附属医院等30余所重点高校、医院及科研单位医工学科相关的医生、学生、专家学者等。欢迎志同道合的你加入我们!

扫码添加社群管理人微信

本篇文章来源于微信公众号: 医工学人